|

|

НЕЛЮБИМАЯ... НЕЗАМЕНИМАЯ...

| |

| Валентина_Кочерова | Дата: Среда, 30.01.2013, 16:12 | Сообщение # 1 |

|

Генерал-майор

Группа: Администраторы

Сообщений: 291

Статус: Offline

| Днём 3 декабря 1926 года на безлюдном Ваганьковском кладбище в Москве, около могилы Сергея Есенина стояла молодая женщина.

Год назад в ленинградской гостинице "Англетер" трагически оборвалась жизнь 30-летнего поэта, а похоронили здесь. На похоронах она не была.

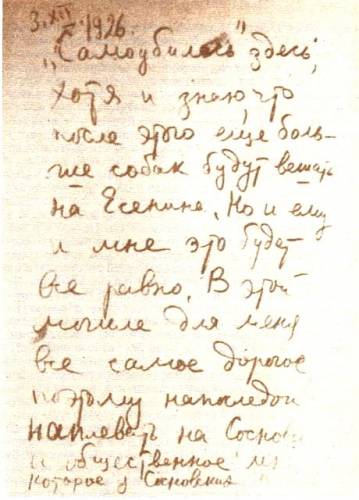

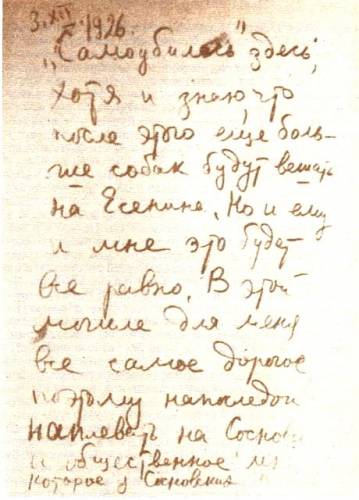

Женщина нервно курила папиросу за папиросой. Она так молода, а жизнь, несмотря на трудности и несчастья, так прекрасна... Наконец она решилась. Достала листок бумаги, быстро, чтобы не раздумать, набросала несколько строк: "Самоубилась" здесь, хотя и знаю, что после этого ещё больше собак будут вешать на Есенина. Но и ему, и мне это будет всё равно. В этой могиле для меня всё самое дорогое, поэтому напоследок наплевать на Сосновского и общественное мнение, которое у Сосновского на поводу".

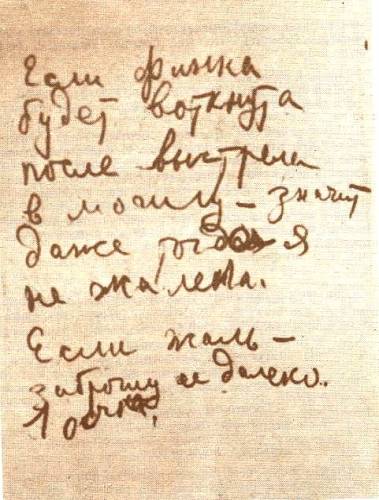

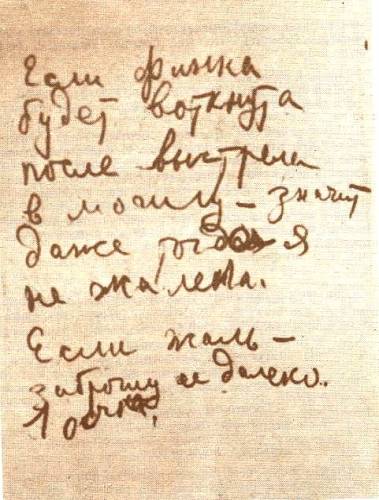

Ещё некоторое время она стояла не шелохнувшись. Потом на коробке от папирос написала: "Если финка будет воткнута после выстрела в могилу, значит, даже тогда я не жалела. Если жаль, заброшу её далеко..."

Женщина достала пистолет, она почему-то считала, что после выстрела в область сердца будет в сознании и сможет в последнюю смертную минуту ещё раз доказать свою неземную любовь к Сергею Есенину. Через некоторое время она на коробке папирос смогла кое-как дописать: "1 осечка".

В Москве потом будут говорить, что осечек было несколько. Зато последовавший выстрел оказался точным. Женщина упала без сознания. Пистолет и финка выпали из её рук...

Выстрел услышали у сторожки. К месту происшествия, боязливо прячась за памятники и ограды, первым подоспел кладбищенский сторож. Смертельно раненная женщина в клетчатом кепи и тёмном поношенном пальто лежала на снегу и чуть слышно стонала. Сторож побежал к церкви поднимать тревогу.

Скоро пришла милиция, приехала "Скорая помощь". Умирающую направили в Боткинскую больницу, но она уже не дышала. Повозка развернулась и повезла тело покойной на Пироговку, в анатомический театр. Так трагически оборвалась жизнь 29-летней Галины Бениславской, любовь и преданность которой к поэту была безграничной.

Галина родилась в результате случайной связи молодого иностранца Артура Карьера и грузинки. Карьер после рождения девочки скрылся в неизвестном направлении, а её мать вследствие тяжёлого психического заболевания попала в больницу закрытого типа. С детства воспитывалась сестрой матери Ниной Поликарповной Зубовой (по фамилии первого мужа), врачом по профессии, которая удочерила Галину, так как её родная мать была тяжело

больным человеком. Муж Нины Поликарповны, тоже врач, Артур Казимирович Бениславский стал приемным отцом Гали и дал ей свою фамилию. Детство Галина провела в зажиточной семье в латвийском городе Резекне. Женскую гимназию до революции окончила в Петербурге с золотой медалью.

Во время гражданской войны Бениславская симпатизировала большевикам, под Харьковом её чуть случайно не расстреляли белые. Ей удалось добраться до Москвы. Здесь она подружилась с Яной Козловской, отец которой был доверенным лицом Ленина и одним из главных тогда вождей большевиков. Он устроил Галину в органы ВЧК, способствовал её вступлению в

коммунистическую партию, помог получить комнату. Какое-то время Бениславская жила в Кремле рядом с коммунистическими вождями, в том числе с упомянутым Лейбой Сосновским...

Впервые Бениславская увидела Есенина 19 сентября 1920 года на вечере в Политехническом музее, на котором поэт читал свои стихи. Вот как она описала эту встречу;

"Вдруг выходит тот самый мальчишка (поэту было 24 года.): короткая нараспашку куртка, руки в карманах брюк, совершенно золотые волосы, как живые. Слегка откинув голову и стан, начинает читать:

Плюйся, ветер, охапками листьев,

Я такой же, как ты, хулиган".

Что случилось после его чтения, трудно передать. Все вдруг повскакали с мест и бросились к эстраде, к нему. Ему не только кричали, его молили: "Прочитай ещё что-нибудь!" И через несколько минут, подойдя уже в меховой шапке с собольей оторочкой, по-ребячески прочитал ещё раз "Плюйся, ветер..." Опомнившись, я увидела, что тоже у самой эстрады. Как я там очутилась, не знаю, не помню. Очевидно, этим ветром подхватило и закрутило и меня..."

Судьбе было угодно свести совершенно разных людей, 25-летнего поэта Есенина и сотрудницу зловещего ВЧК 23-летнюю Бениславскую. Среди отдельных исследователей творчества и биографии поэта существует версия, что чекисты специально подослали Бениславскую к Есенину, чтобы быть в кругу его друзей, сообщать о их разговорах и планах. Мы знаем, что она

работала рядом с Николаем Крыленко, одним из самых главных палачей тех лет, который являлся прокурором по ряду сфальсифицированных ВЧК-ГПУ уголовных процессов, и, безусловно, многое знала о тайных замыслах её руководителей. Но доказательств, подтверждающих слежку Бениславской за Есениным по заданию чекистов, нет, хотя в порыве ревности она могла натворить многое. Если Галина и получала задание чекистов, то вряд ли

выполняла, потому что с первой же встречи с поэтом полюбила его той безответной любовью, которая граничит с заболеванием психики.

Она с подругами бывала на каждом его публичном выступлении, узнала, что у него есть дети, что он развёлся с Зинаидой Райх. О своих чувствах она в дневнике писала: "Так любить, так беззаветно любить, да разве так бывает? А ведь люблю, и не могу иначе; это сильнее меня, моей жизни. Если бы для него надо было бы умереть не колеблясь, а если при этом знать, что он хотя бы ласково улыбнётся, узнав про меня, смерть стала бы радостью..."

Вскоре Есенин и Бениславская стали близкими. Галина забыла, что у выдающихся поэтов любвеобильные сердца. 3 октября 1921 года, в день рождения Есенина, в мастерской художника Якулова собралась компания. После выступления в концерте к Якулову привезли всемирно известную американскую танцовщицу Дункан. 45-летняя Айседора, зная всего 20-30

русских слов, услышав стихи Есенина, сразу поняла необыкновенный талант молодого поэта и первая назвала его великим русским поэтом. Ни секунды не раздумывая, она увезла Есенина к себе в особняк. В комнату Бениславской он не пришёл, она попала в клинику нервных болезней.

После почти полуторагодового путешествия за границей Есенин возвратился на родину, но жить со стареющей и ревнивой танцовщицей он не стал. Два великих художника не могут жить постоянно рядом. Поэт из фешенебельного особняка вновь пришёл в комнату Бениславской многонаселённой коммунальной квартиры.

Есенин восторженно принял Февральскую революцию, с настороженностью Октябрьскую, но вскоре, особенно после арестов и расстрелов его друзей, поэтов, художников, писателей, известных общественных и политических деятелей и особенно царской семьи, с которой был в дружбе, неоднократных своих арестов, по России понеслись его пророческие слова:

Пустая забава, одни разговоры.

Ну, что же, ну, что же вы взяли взамен?

Пришли те же жулики, те же воры

И законом революции всех взяли в плен...

Есенина власти неоднократно сажали в расстрельные подвалы Лубянки, заточали в Бутырскую тюрьму, делали всё, чтобы "законным" путём растоптать поэта. Написанные за границей произведения стали известны широкому кругу литераторов и молодёжи. В них поэт высмеивает дела вождей большевиков. Началась травля поэта. Он порвал с поэтами-имажинистами, потерял материнскую защиту Дункан.

Начались провокации: неизвестные лица стали хватать Есенина, тащить в милицию или ОГПУ. Какое-то чудо спасало поэта от бандитского ножа или пули в затылок. Нервы Есенина на пределе, он вооружается металлической палкой для самообороны, читает свои стихи, обливаясь слезами. Ежедневно по приказу Сосновского (в предсмертной записке Бениславская впервые назвала одного из главных душителей Есенина, идеологического вождя большевиков тех лет, однако десятки лет его фамилия, при публикации этой записки сознательно изымалась.) в московских газетах печатались статьи от имени рабочих, требовавших расправы над "кулацким" поэтом.

Есенин убегал из Москвы, скрывался на Кавказе, пытался убежать из СССР в Иран или Турцию. Все эти месяцы Бениславская была ему верной помощницей, но не верной женой. Её психическая неуравновешенность кидала её из одной крайности в другую. Она стала Есенину "поступать назло", изменять с его друзьями, у неё "необузданно вспыхнуло" чувство "ко Льву" (в своих записях она фамилию "Льва" не называет; по утверждению отдельных исследователей, у неё был короткий роман со Львом Седовым сыном Троцкого, по утверждению других со Львом Повицким). Есенин узнал и порвал с ней отношения. Галина ненавидела новое окружение Есенина: поэтов Николая Клюева, Алексея Ганина, Ивана Приблудного, в конце концов расстрелянных властями. И, тем не менее, Есенин изредка продолжал звонить Галине.

Екатерина Есенина, Вольф Эрлих и Галина Бениславская. Январь 1926.

Бениславская была знакома с Есениным на протяжении пяти лет, но действительно заметное место в его жизни, в жизни его семьи она занимала в 1924-м и первой половине 1925 г.

"Галя милая! - писал ей Есенин 15 апреля 1924 г. - Повторяю Вам, что Вы очень и очень мне дороги. Да и сами Вы знаете, что без Вашего участия в моей судьбе было бы очень много плачевного".

В этот период она активно занималась литературными делами Есенина. Он доверял ей вести

переговоры с редакциями, заключать договора на издания. Письма Есенина к Г. А. Бениславской полны поручений и разного рода просьб: подобрать стихи для тех или иных изданий, сообщить литературные новости.

27 декабря 1925 года оборвалась жизнь Есенина. Бениславская оказалась в психиатрической клинике. Жизнь для неё потеряла смысл.

Предсмертная записка Галины Бениславской

В комнате погибшей имелись многочисленные рукописи произведений поэта, его письма к покойной, различные записки, дневники и "Воспоминания о Есенине", напечатанные на пишущей машинке. Несомненно, эти и другие документы, представляющие огромную ценность, попали в недобросовестные руки.

Дневник Бениславской был продан за границу, как и верёвка, на которой годом раньше закончилась жизнь поэта. Совсем недавно стало известно, что эту верёвку предприимчивые люди тайно вывезли в США, там разрезали на куски и продали на аукционе (фрагмент верёвки собирателю в Тамбове подарил в качестве очень ценного подарка американец. )

Самоубийство Галины Бениславской потрясло общественность. Было принято решение похоронить её рядом с Есениным. Похороны состоялись 7 декабря 1926 г. На памятнике начертали слова: "Верная Галя". Теперь надпись более официальная.

Всё в жизни проходит с бешеной скоростью. Человек не успеет обернуться, а уже пролетели десятки лет и впереди финишная ленточка. Вечной остаётся только любовь..

|

| |

| |

| Валентина_Кочерова | Дата: Среда, 30.01.2013, 16:16 | Сообщение # 2 |

|

Генерал-майор

Группа: Администраторы

Сообщений: 291

Статус: Offline

| Совсем маленькой девочкой она попала в дом тетки, которая удочерила ее после того, как мать Гали стала страдать психическим заболеванием. Отец малышки, обрусевший француз-студент Артур Карьер, то ли покинул семью, то ли никогда и не жил с ней. Девочка получила фамилию приемного отца – врача Бениславского. Вместе с приемными родителями Галя жила в латвийском городе Резекне. Повзрослев, уехала в Петербург, где с золотой медалью окончила Преображенскую женскую гимназию.

«Долгие мытарства в дороге закончились весьма неприятно, – рассказывают об этом периоде ее жизни ветеран органов госбезопасности СССР Василий Бережков и журналист Снежана Пехтерева в своей книге «Женщины-чекистки». – Попав к красным, Бениславская оказалась арестованной. Ее попросту приняли за шпионку белогвардейцев!

Однако судьба благоволила Бениславской. Когда-то в Москве Галина познакомилась с Яной Козловской, отец которой был большевиком. Более того, Михаил Юрьевич Козловский (1876-1937) после февраля 1917 года являлся членом исполнительного комитета Петроградского совета, председателем Выборгской районной думы. В ноябре 1918 года он занимал пост председателя Чрезвычайной следственной комиссии, а в 1919 году некоторое время возглавлял Народный комиссариат юстиции Литвы и Белоруссии…

Благодаря вмешательству Козловского Галину Артуровну освободили. Михаил Юрьевич позаботился о Бениславской и после ареста. Он оказал ей содействие в получении комнаты в Москве… Козловский помог Бениславской вступить в партию. Кроме того, устроил на должность секретаря в Особую межведомственную комиссию при ВЧК».

Позднее Бениславская перешла работать в редакцию газеты «Беднота». Галина много читала, неплохо разбиралась в литературе, посещала знаменитое кафе «Стойло Пегаса», в котором в двадцатые годы читали свои стихи лучшие поэты Москвы. Но вся ее жизнь перевернулась 19 сентября 1920 года, когда в один из вечеров, проходивших в Политехническом музее, она услышала Сергея Есенина.

Есенину исполнилось двадцать пять, Галине Бениславской – двадцать три. «С тех пор пошли длинной вереницей бесконечные радостные встречи, – вспоминала она. – Я жила вечерами – от одного до другого. Стихи его захватывали меня не меньше, чем он сам…»

Они сходились и расставались; Есенин встречался с другими женщинами, Галина страдала… Наконец в судьбе поэта возникла Айседора Дункан, и Сергей Александрович поселился вместе с ней в особняке на Пречистенке.

О тех временах уже в эмиграции вспоминала поэтесса Лика Стырская, автор нашумевшей книжечки эротических стихов «Мутное вино», вышедшей в Москве в двадцатые годы ХХ века тиражом триста экземпляров:

«Его любили скромные провинциалки – наивные души. Его любила Галя Бениславская, девушка с пламенными глазами, с огненным взглядом и значком Ленина на груди. Она была ему предана и верна как друг и женщина, ничего за это не требуя, ничего. У нее была жалкая комната и много обязанностей: дела и партийные нагрузки. Но во имя своей любви она была готова забросить все. И смертельно ненавидела свою блестящую соперницу Айседору Дункан.

Есенин исчез из ее круга. Он переселился в особняк на Пречистенке. В «Стойле Пегаса» появлялся редко. А если и приходил, то только под руку с Айседорой…»

Когда знаменитая пара улетела за границу, Бениславская попала в психиатрическую клинику с расстройством нервной системы. Тем не менее она верила, что Есенин еще будет с ней. Так и случилось: после возвращения из-за границы поэт оставил роскошный особняк танцовщицы и переехал в комнатушку Бениславской (впрочем, как и во всех местах своего жительства, он пребывал здесь наездами). Радости ее не было предела! Вместе сочинили прощальную телеграмму отдыхавшей в Крыму надоевшей «Дуньке» (так называл ее поэт):

«Писем, телеграмм Есенину не шлите. Он со мной, к вам не вернется никогда. Надо считаться. Бениславская».

«Хохотали мы с Сергеем Александровичем над этой телеграммой, – позже вспоминала Галина Артуровна. – Еще бы, такой вызывающий тон не в моем духе, и если бы Дункан хоть немного знала меня, то, конечно, поняла бы, что это отпугивание, и только».

В ответ на недоуменное послание Айседоры к Дункан полетела еще одна телеграмма: «Я люблю другую. Женат и счастлив. Есенин».

Для поэта этот период жизни оказался, пожалуй, самым тяжелым. Постоянные выпивки с друзьями, конфликты с имажинистами… Его хватали по любому поводу, волокли в ближайшее отделение милиции и стряпали там материалы по обвинению в антисемитизме и хулиганстве. И всегда Галина Бениславская, выручавшая любимого из беды, являлась для него ангелом-хранителем: пристраивала по редакциям его стихи, выбивала гонорары, разыскивала поэта по дешевым пивным, беспокоилась о его здоровье, хлопоча о путевке в хороший санаторий…

«Когда Сергей Александрович, – продолжает Бениславская, – переехал ко мне, ключи от всех рукописей и вообще от всех вещей дал мне, так как сам терял эти ключи, раздавал рукописи и фотографии, а что не раздавал, то у него тащили сами. Он же замечал пропажу, ворчал, ругался, но беречь, хранить и требовать обратно не умел…»

Зимой 1924-1925 годов Галина с удовольствием занималась хозяйством: приобрела шесть венских стульев, обеденный стол, платяной шкаф, купила посуду. Как объясняла сестра поэта Александра Есенина, живя в одиночестве, она «мало беспокоилась о домашнем уюте, и обстановка у нее была крайне бедна… Но чистота всегда была идеальная». Хозяйство настолько наладилось, что пришлось взять домработницу. Бывали и трудные дни, «когда Сергей встречался со своими «друзьями». Катя и Галя всячески старались оградить Сергея от таких «друзей» и в дом их не пускали, но они разыскивали Сергея в издательствах, в редакциях, и, как правило, такие встречи оканчивались выпивками».

Скучать не приходилось и дома, который, по сути, стал литературно-поэтической «перевалочной базой». В двух комнатушках Бениславской после горячих дебатов о проблемах современного стихосложения, перемежаемых разухабистыми частушками под гармошку, порой оставалось на ночевку до двадцати человек.Есенин был жесток к Галине – впрочем, как и к другим своим женщинам.

«Вы свободны и вольны делать что угодно, меня это никак не касается. Я ведь тоже изменяю вам, но помните – моих друзей не троньте. Не трогайте моего имени, не обижайте меня, кто угодно, только чтоб это не были мои друзья».

В последние годы жизни поэта Галина целиком посвятила себя его издательским делам. «Милая Галя! Вы мне близки, как друг, но я Вас нисколько не люблю как женщину!» – признавался ей Есенин. «Это оскорбительное и убийственное для Бениславской письмо Есенин написал потому, что ему понадобился открытый разрыв с ней… в его жизнь вошла Софья Толстая – внучка «великого старца», – поясняют Станислав и Сергей Куняевы в своей книге о поэте. – Неожиданно и легкомысленно, как он всегда поступал в этих случаях, поэт принял решение жениться на ней».

Есенин и Толстая познакомились на вечеринке у той же Бениславской, куда Софья Андреевна пришла вместе с Борисом Пильняком, своим тогдашним любовником.

По некоторым свидетельствам, узнав о романе Галины с журналистом Львом Повицким, Сергей Александрович окончательно оставил ее. Хотя есть и другие версии. Илья Шнейдер, администратор студии Дункан, вспоминал:

«Эта девушка, умная и глубокая, любила Есенина преданно и беззаветно… Только женитьба Есенина на внучке Льва Толстого Софье Андреевне Толстой заставила Бениславскую отойти от него…»

Сестры поэта, Катя и Шура, с осени 1924-го (после отъезда Есенина на Кавказ) жили у Галины в Брюсовском переулке.

«Соседи у Гали были молодые, – вспоминала Александра Есенина, – всем интересующиеся, особенно литературой. Очень любили здесь стихи, и удачные новинки декламировались прямо на ходу… Но главное место у нас занимали стихи Сергея. В это время он очень часто присылал нам с Кавказа новые стихи… Галя и Катя вели его литературно-издательские дела в Москве, и он часто давал им письменные указания, где, как и что нужно напечатать, как составить вновь издающийся сборник…

25 декабря 1924 года Галя писала Сергею:

«От Вас получили из Батума 3 письма сразу. Стихотворение «Письмо к женщине» – я с ума сошла от него. И до сих пор брежу им – до чего хорошо…»

Во время пребывания поэта с внучкой великого старца на Кавказе певец «Москвы кабацкой» чуть ли не ежедневно отправлял письма Галине. Он доверительно делился с ней своим душевным состоянием, как о большом достижении сообщал, что в день выпивают с Левой (Повицким, который приютил Есенина на Кавказе) только две бутылки вина и вообще «пишется мне дьявольски хорошо… Я скоро завалю Вас материалом…».

Летом 1925 года, видимо, уже после кавказского вояжа, Есенин вместе с Бениславской отправился на родину, на свадьбу дальних родственников.

«Подошла к нам… молодая женщина с длинными косами, – вспоминал позже земляк поэта и друг его детства Иван Копытин. – После я узнал, что это была Галя Бениславская… навстречу нам крестьянин на коне верхом. Поднял руку Есенин и остановил его. Попросил дать лошадь – Галя прокатиться захотела. А у самого бумажные деньги в руке. «Заплачу», – сказал. Подсадил Сергей Галю на коня, и понеслась она по лугам, как настоящая наездница… А как подошли к Оке – сели они, Есенин и Галя, в лодку и уплыли от меня… Навсегда уплыли…»

Как отнеслась Бениславская к есенинской женитьбе на Софье Толстой? Пережила очень тяжело, но смириться, по-видимому, не могла. Слишком сильным, слишком глубоким было ее чувство к Есенину, слишком хорошо она знала Сергея Александровича, чтобы не понимать, какими разными людьми были молодожены. Из ее дневника:

«Погнался за именем Толстой – все его жалеют и презирают: не любит, а женился… даже она сама говорит, что, будь она не Толстая, ее никто не заметил бы… Сергей говорит, что он жалеет ее. Но почему жалеет? Только из-за фамилии. Не пожалел же он меня. Не пожалел Вольпин, Риту и других, о которых я не знаю… Спать с женщиной, противной ему физически, из-за фамилии и квартиры – это не фунт изюму. Я на это никогда не смогла бы пойти…»

Известие о трагической гибели поэта застало Бениславскую в лечебнице. Она тяжело переживала смерть любимого человека, но на похороны не приехала. А меньше чем через год, у его могилы, сама оборвала свою жизнь.

«Сестра поэта Шура считала, – пишут Станислав и Сергей Куняевы в книге «Есенин», – что самоубийство Бениславской было обусловлено не только смертью Есенина, но и несостоявшимся браком с сыном Троцкого, а также тем, что при разделе есенинского наследства она, в сущности, бывшая несколько лет и литературным секретарем, и другом Есенина, которую временами он даже представлял как свою жену, оказалась ни при чем».

К сожалению, эти предположения таковыми и остаются.

Когда подруга Галины Артуровны пришла к ней в день самоубийства, то обнаружила открытый шкаф, вываленные на пол вещи и разгром в комнате, в которой явно производили обыск… Гибель Галины Бениславской оказалась одной из многих в страшной череде загадочных смертей, связанных с личностью Есенина. Существует версия, что Галина была убита…

Каждый вечер, как синь затуманится,

Как повиснет заря на мосту,

Ты идешь, моя бедная странница,

Поклониться любви и кресту…

Днем 3 декабря 1926 года в Москве, на Ваганьковском кладбище, у могилы Сергея Есенина редкие посетители могли видеть одинокую фигуру скромно одетой молодой женщины. Словно скорбное изваяние, склонилась она перед могильным холмиком, укрытым живыми цветами.

Женщина достала пачку папирос, закурила. Быстро набросала что-то на листе бумаги, затем черкнула несколько слов и на папиросной коробке… А потом прозвучал пистолетный выстрел...

http://www.liveinternet.ru/users/3370050/post163851681/

Галина Бениславская

Дневник (фрагменты)

Если я издеваюсь нередко над любовью твоею к луне, то поверь же, ночная соседка, потому что ты дорога мне. Потому что мне больно и жалко, потому что пугаюсь я сам, когда ты — богатырь и нахалка — покоряешься жалким словам. Когда ты, находясь под гипнозом, видишь все сквозь неясный туман, веришь слезам, и грезам, и розам и не чуешь, что это обман. Когда ты в состояньи экстаза, забываешь характер и ум, и влечет; тебя глупая фраза, но одетая в стильный костюм. И боюсь я, что милый твой разум покорит каждый наглый поэт, если только к изысканным фразам он прибавит и модный жакет.

Миша Маковер. 1917 г. Казань, 31.VII-1.VIII

28 августа н. ст. я выехала, по дороге; говорили о том, что Волчанский прорыв (Волчанск — Валуйки — Купянск) ликвидирован, что красные от Белгорода отошли... Надежды на удачу скорчились совершенно. В Белгороде в 12 часов ночи. При выходе из вагона подходит какая-то барышня: «Вы, сестрица, до Ржавы, кажется, говорили едете, тоже — поедем вместе, с моим братом еду в Обоянь». Ладно. Я для вида узнала у коменданта станции, где 80-й Кабард<инский> полк — «между Ржавой и Обояныо». Спрашиваем у дежурн<ого> по станции, когда поезд на Ржаву. Вдруг: «Сестрица, я могу вам предложить мой поезд, он отходит через пять минут!» — ответил за дежурн<ого> офицер в красивой бархатной куртке, с манерами «хорошо воспитанного» человека. По общему впечатлению я решила ехать, тем более что ехали также эти обоянские попутчики. Подходим к вагону — командир поезда мнется, что-то собирается сказать — оказывается, в вагоне неблагополучно, «ребята» шалили сегодня. Устраиваемся на площадке. Поручик укладывает своих «ребят» спать, но я и спутница Зина в вагон не идем. Знакомимся: «Вова Залесский». — «Сестра Катя. Еду в Кабардинский полк». Оказывается, мой полк позорно отступил и потерял связь. Вова из Петрограда, кажется, политехник. Любит Петроград. Он командир этого поезда — вспомогательного при бронепоезде «Офицер». Спрашиваю: «Это ли вспомогатель, выведший из ураганного огня "Офицера"?» — «Да, но пор<учика> Щекина здесь нет теперь! А откуда вы знаете?» «Как же, я слежу по газетам, да тем более такой геройский подвиг!» Вова тронут, его симпатия ко мне увеличивается. Под конец идет спать — спирт дает себя чувствовать — Вова тоже благоухал им. «Спокойной ночи», — целует руку мне, Зине. В 6 часов мы были на Ржаве — весь командный состав (так называемые «ребята») отдыхали еще после вчерашних «шалостей». Это повторяется через день — они ездят «шалить» в Белгород на ночь.

29 августа. Заночевали в квартире одного железнодорожника (предложил поруч<ик>, имевший комнату там). В 4 часа встаю, брожу по станции, обдумываю, как выбраться. Вдруг орудийный выстрел; откуда, что — чего неизвестно; второй, третий. Ясно, что это разрывы снарядов. Страшная паника, офицерье выскакивает, на ходу надевая шинель (было уже 6 часов). Снаряды бьют прямо по станции. Суматоха бешеная, вытаскивают раненых в обоз, мужики (подводчики) не слушаются, стараются удрать. Делаю вид, что растерялась — не знаю, куда спасаться. Бегаю по станции, пока наконец не отступает последний бронепоезд «Иван Калита» — при мне снаряд угодил ему в паровоз — он удирает полным ходом. Обстрел усиливается. Слышно, как сыпятся оконные стекла. Выхожу со станции к обозу, к радости последние телеги уезжают (я, на всякий случай, без вещей, чтобы иметь возможность застрять, побежав за вещами). Вдруг снаряды бьют по обозу (по его хвосту), один падает саженях в двух от меня.

28 августа я выехала из Харькова в качестве сестры милосердия. В Белгороде я пересела на вспомогательный поезд № 2 (поручик Залесский), доехала к 6 часам до Ржавы. На вспомогателе я ехала с жительницей г. Обояни (курсисткой) и ее братом. Я и курсистка ехали на площадке — в вагоне лежали пьяные до бесчувствия офицеры-вспомогатели. Поручик Залесский — «Вова», как он отрекомендовал себя, — студент-технолог Петрог<радского> института. Я ехала с командировкой сестры в Кабардинский полк. В Ржаве, конечно, с «сестрой» познакомилось почти все офицерство. В первый же вечер офицер-корниловец из контрразведки рассказал, что станции Ржаве грозит опасность быть окруженной и отрезанной (он даже начертил план, откуда могут повести наступление). Я продолжала разыгрывать роль сестры Кабардинского полка, но, к счастью, этот полк разбежался и потерял связь. Тем лучше! Я остаюсь ждать своего полка. Один из офицеров предлагает поместиться у него. Ладно! Говорят: «Завтра будет жаркий день». С вечера мне предложили пойти на тракторную батарею (26-дюймовые орудия). Пошла.

29 августа встала в 4 часа; в 6 часов начался обстрел Ржавы «Черноморцем». Подбит был «Иван Калита» — в паровоз, в сухопарную трубу. Я решила, что лучший способ попасть к красным — спрятаться на ст<анции> Ржава. Сделала вид, что растерялась и не знаю, куда спасаться, на поезд ли или в обоз. Наконец все поезда отступили, а в обоз (в последние телеги) стали попадать снаряды. Один из них осколком порвал мою юбку — меня не ранил. Над головой рвалась шрапнель. Симулировать панику было достаточно. Я бросилась в погреб к жителям. Обстрел продолжался. Думали, что «Черноморец» уже на станции. Послышались ружейные выстрелы. Вдруг открывается дверь: «Сестрица, за вами солдаты пришли!» Мелькнуло в голове - «узнали, заподозрили». Вхожу — ничего не заподозрили, а пришли со своим прапорщиком спасать меня (кто-то им сообщил, что сестра в погреб спряталась) из «лап красноармейцев», по выражению прапорщика Егунова. Оказалось, что «Черноморца» не подпустила к станции стоявшая слева, кажется, батарея. Надежда была потеряна (я думала попросить, чтобы «Черноморец» отвез меня дальше в тыл, а там, по выяснении моей личности и намерений, направиться в Москву к Янке. Но увы!).

30 августа. Все было спокойно. Поговаривали, что как только выровняют фланги, начнут наступление на Курск. У меня настроение мерзкое. Выбраться подводой или пешком со станции было невозможно, всякий мог спросить: «Куда вы, сестра?» — и задержать, т. к. вокруг станции домов очень мало, да вдобавок я сделала ошибку, познакомившись с офицерством, — я все время была поэтому на виду. Часов в 10 утра со мною познакомился начальник команды на вспомогателе № 2. Стал спрашивать, как, не очень ли я вчера испугалась обстрела. Я продолжала разыгрывать роль сестры, ничего не боящейся и жаждущей боя. Тогда он предложил пройти с ним на вспомогатель — посмотреть перестрелку бронепоездов. Стал рассказывать, как один раз он зашел вперед наблюдать попадание снарядов, а его вспомогатель с бронепоездами отступили, и он (этот офицер) остался на территории противника. У меня сразу мысль: этак, может, и мне удастся остаться. «Ну идем». Вспомогатель стоял в 3 верстах. Вхожу. Знакомимся. С командиром я познакомилась раньше — он вез меня до Ржавы. На столе две пустые баночки из-под кокаина. Спрашивают: «Нет ли у вас, сестрица, в сумочке случайно кокаина?» Пошли вперед. «Ген<ерал> Корнилов» ушел далеко, молчит.

Вернулись. Обед. К обеду подается 6 стаканов (офицеров было 5 (в машинописном тексте явная опечатка: 6), я шестая), водка. Я категорически заявляю, что не пью. «Ну, ради бога, сестрица, вы нас обидите» и пр., и пр. «Мы не будем пить без вас...» Но я, конечно, не пила. Выпили без меня. Трое из них совершенно осипли от пьянства. 29 августа до 6 часов утра они (все бронепоезда) не вышли на позиции, т. к. офицерство проспало после ночного кутежа. Ходили смотреть на крушение «Ивана Калиты». Осталась под откосом одна площадка, 42-линейное вывезли трактором, остальное подняли и вывезли. В этот день перестрелки почти не было. Надежды вырваться все меньше. Вечером еду с этим вспомогателем на Белгород, будто бы искать свой штаб. К утру обратно до Прохоровки, но теперь я была уже осторожнее — не знакомилась ни с кем, приехав в Прохоровку, я сразу со станции — искать подводу. С большим трудом нашла (хозяин всегда извозом жил) на 15 верст до Журавки, оттуда 8—10 верст до позиций. Переночевала, утром выехали. Отъехав 4 версты, нагоняем пустую подводу. «Куда?» — «Да в Большие Сети, я сам оттуда!» А в Больших Сетях, по слухам, бои идут. Мне и на руку. Я все еще ехала в качестве сестры, а подводчику, чтобы разжалобить, нарассказывала, что у меня в Москве осталась больная (после операции) мать с 5-летним братом моим. Конечно, подействовало. Ну вот, мой подводчик просит того взять меня. Взял. Доехала до Пристепного — никого из военных по дороге не встретили. Дальше, говорят, не проедете, в Больших Сетях — бой. Пришлось ждать. У подводчика нашлись родственники. Заехали. Нас встретили очень хорошо. Накормили; мне очень сочувствовали, жалели меня и «мою больную мать». Меня уложили пока спать в амбаре. Жутко и трудно ждать, тем более что накануне у них были казаки, т. к. хозяин был председателем волостного совета. Ну, ничего. Часа в 4 приходит подводчик. «Ну, едем; бой за Сетями, большевики отступили!» Как защемило сердце. Так надеялась, что подводчик хоть перевезет через фронт, а теперь опять неизвестность. Приехали в Сети, заночевала. Плохая ночь была. Все мерещилось, что ворвутся казаки — село ведь было в их волости. Чуть свет вскочила. Хозяин говорит: «Спи, поешь, я узнаю, где казаки, тогда решим, что делать; может, подвода подвезет, нет, так пешком!» А я при каждом шорохе все жду — не идут ли казаки в амбар за продуктами или подводами. Один проезжал по деревне, да не завернул к моему хозяину. Я решила идти пешком. Ждать подводы нельзя было, оставаться в деревне было слишком рискованно! Всегда даже дети могли разболтать обо мне. Утром хозяин говорит: «Сейчас я тебя не пущу, с утра у них и разведка, и на полях никого нет, тебя заметят и застрелят», а часов в 9 утра по старому времени: «Ну, теперь иди с богом, казаки справа от села, а ты левой тропкой иди на Тычки, пройдешь на Прилепы». Вышла я смело. Ведь я решила, значит, возврата нет. Если бы поймали казаки и обнаружили мой студенческий билет — я бы бросилась бежать, пока не застрелили бы, а живою бы не далась. Перешла речку не через мост — там, должно быть, патруль был, — а по оставшемуся столбику от кладок. Иду. Мужик косит гречиху.

31.Х.19.

Моя Лидусь, бесконечно любимая, по-прежнему любимая, здравствуй! Уже третий месяц, как я рассталась с тобой, — кажется, что прошли годы. За эти дни многое пришлось увидеть, пережить, передумать. И как нелепо всегда бывает — была я с тобой, и мне лично ничего не надо было, но зато было совершенно утеряно душевное равновесие вследствие моего «дезертирства»; теперь «дезертирство» искуплено, я начинаю новую жизнь, мои поступки согласуются с убеждениями, но у меня нет моей Лидуськи, поддержка и внимание которой мне так необходимы. Быть может, когда-нибудь будет и то, и то. Мой Лидок. Твоя карточка со мной все время, и светло, и тепло делается на сердце при взгляде на нее:

О подвигах, о гордости, о славе

Я забывал на горестной земле,

Когда твое лицо в простой оправе

Передо мной стояло на столе...

Сейчас у Яны на столе стоит карточка Л. Н. Знаешь, Лидусь, какая масса здесь книг, главным образом политические издания, но есть и современная литература: А. Блок, А. Белый и др., много худож<ественных> монографий, но они стоят дорого: Чурлянис (такой, как у тебя) — 200 р. Ну, да это потом.

1921

22.XII

Я не знаю, хорошо или плохо. Сначала стало спадать, проходить было дорогое нам милое воспоминание и одно из сердечных свиданий с ним, таким большим. А сейчас опять шквал. И так приятны слова: «Но для меня непоправимо милый, и чем теплей, тем трогательней ты» ,

Теперь он небрежен, но и это не важно. Внутри это ничего не меняет. Надо только внимательнее обдумывать каждый шаг. И надо быть умней. Решить, что шестьдесят лет, а до остального нет дела. Тем спокойнее. А изменить мы ничего не в силах.

А приятно, очень приятно чувствовать в себе преданность без конца и вместе с тем знать, что, если надо, скажу:

А ты думал — я тоже такая,

Что можно забыть меня,

И что брошусь, моля и рыдая,

Под копыта гнедого коня...

И знать, что вместо нежного я могу сказать другое, злое и чуждое, и не бессознательно, а так, рассчитав, бросать камни. От этого больше любишь. А по временам вспыхивает и охватывает то — стихийное. Яна, боюсь, забыла, не поймет. Жаль, очень жаль. Хотела бы я, чтобы... я не знаю почему, но мне это органически как-то хочется, не рассудком.

1922

1.I.22.

Хотела бы я знать, какой лгун сказал, что можно быть не ревнивым! Ей-богу, хотела бы посмотреть на этого идиота! Вот ерунда! Можно великолепно владеть, управлять собой, можно не подать вида, больше того — можно разыграть счастливую, когда чувствуешь на самом деле, что ты — вторая; можно, наконец, даже себя обманывать, но все-таки, если любишь так по-настоящему — нельзя быть спокойной, когда любимый видит, чувствует другую. Иначе значит — мало любишь. Нельзя спокойно знать, что он кого-то предпочитает тебе, и не чувствовать боли от этого сознания. Как будто тонешь в этом чувстве. Я знаю одно — глупостей и выходок я не сделаю, а что тону и, захлебываясь, хочу выпутаться, это для меня ясно совсем. И если бы кроме меня была еще, это ничего. Если на то — очень, очень хорошо. Но т. к. она передо мной — и все же буду любить, буду кроткой и преданной, несмотря ни на какие страдания и унижения.

31.I.22

Книга юности закрыта

Вся, увы, уж прочтена.

И окончилась навеки

Ясной радости весна...

Да, уж закрылась, и закрылась еще в том году, а я, непонятливая, сейчас это увидела! Знаю, все силы надо направить на то, чтобы не хотелось ее читать опять и опять, снова и снова, но знаю: «только раз ведь живем мы, только раз». Только раз светит юность, как месяц в родной губернии. И не вернуть никакой ценой того, что было. А была светлая, радостная юность. Ведь еще не все кончено, еще буду жить и, знаю, буду любить, и еще не один раз загорится кровь, но так, так я никого не буду любить, всем существом, ничего не оставив для себя, а все отдавая. И никогда не пожалею, что так было, хотя чаще было больно, чем хорошо, но «радость — страданье одно», и все же было хорошо, было счастье; за него я благодарна, хоть невольно и хочется повторить:

Юность, юность! Как майская ночь

Отзвенела ты черемухой в степной провинции.

...................................................................................

Боже мой!

Неужели пришла пора?

Неужель под душой так же падаешь,

как под ношею?

А казалось... казалось еще вчера...

Дорогие мои... дорогие... хор-рошие...

Да, март — август 1921-го — какое хорошее время. Если бы не Яна — не верила бы, сном бы все показалось. А Яночка сказала: «Уже не девочки мы и не сырые». Но теперь — к чему это теперь? И она права — на «Пугачеве» — прощание и последнее «на память». С этим он проводил нас (и поехал к Дункан). И когда я поборю все в себе, все же останется теплое и самое хорошее во мне — к нему. Ведь смешно, а когда Политехнический вызывает, гремит: «Есенин!» — у меня счастливая гордость, — как будто это меня.

Как он «провожал» тогда ночью, пауки ползали, тихо, нежно, тепло. Проводил, забыл, а я не хочу забывать. Ведь Есенин один. Сегодня в Студию Мейерхольда опоздал, Старцев ходил звать Е. выступать, а он лежит и ножками дрыгает — «не пойду». Понимаешь ли, «не пойду» теперь, и все, хоть скучно, а не пойду.

Была 3инаида Николаевна, (Райх) но она, ей-Богу, внешне не лучше «жабы». Лида почти угадала. Не ожидала; что угодно, но не такая. И в нее так влюбиться, что не видит революции?! Надо же!

А как опустошено все внутри, нет, ведь и не найдешь ничего равного, чтобы можно было все опустошенное заполнить.

О, как я был богат когда-то,

Да все не стоит пятака:

Вражда, любовь, молва и злато,

А пуще — смертная тоска.

Я не знаю, но сегодня все из Блока.

А душа моя — той же любовью полна,

И минуты с другими отравлены мне.

1.II, утро

Вчера заснула, казалось, что физическая рана мучит, истекая кровью. Физическое ощущение кровотечения там, внутри. (Сейчас пришла Яна и все испортила, было успокоение и ощущение своей молодости, задора, сознание, что если и люблю так, как никого, то все же есть еще жизненные силы. А она из всяких «соображений» грубо сказала, что я опять с Сергеем и т. д., и все мне испортила. Успокоение, завоеванное таким усилием — даром это не дается, — нарушено. Она не понимает, что между нами самое ценное — искренность и непосредственность, то, чего нельзя с другими; а всякая политика между нами — все губит).

Ну, да к черту все это, к черту!

Всю ночь было мучительно больно. Несмотря на усталость, на выпитое, не могла спать. Как зуб болит — мысль, что Е. любит эту старуху и что здесь не на что надеяться. И то, что едет с ней. И сознание, несмотря на уверения Яны и Ани8, что она интересна, может волновать и что любит его не меньше, чем я. Казалось, что солнце — и то не светит больше, все кончено. И все усилия направила, чтобы победить в себе это, чтобы снова полюбить жизнь, молодость, снова почувствовать задор. Вот Яна немного неприязненно относится к тому, когда я думаю или говорю о своей наружности, она не понимает и не чувствует той разницы, о которой мы говорили с Бр-ским. И не понимает, что так же, как ей легче, когда она чувствует свой ум, мне — когда я спокойна за свою внешность. Я бы хотела, чтобы я могла забываться за книгой — не умею. А нужно, нужно не помнить.

Забвенье боли и забвенье нег —

За это жизнь отдать не мало.

А все-таки невольно опять возвращаюсь. Что же делать, если «мир — лишь луч от лика друга, все иное — тень его». Но я справлюсь с этим. Любить Е. всегда, всегда быть готовой откликнуться на его зов — и все, и больше ничего. Все остальное во мне для себя сохраню и для себя израсходую. А за то, что было, — всегда буду его помнить и всегда буду хорошо вспоминать. И не прав Лермонтов — ведь я знала, что это на время, и все же хорошо. Когда пройдет и уйдет Дункан, тогда, может быть, может, вернется. А я, если даже и уйду физически, душой всегда буду его.

Как странно определять и измерять его отношение по отдельным движениям не его, а окружающих. И грустно, грустно.

О, жизнь без завтрашнего дня,

Ловлю измену в каждом слове,

И убывающей любови

Звезда восходит для меня.

Ты уж так не будешь больше биться,

сердце, тронутое холодком.

О, глупое сердце,

Смеющийся мальчик,

Когда перестанешь ты биться?

Сегодня опять бирюзовое утро. Хочется, хочется, чтобы то, что там, во мне, осталось на бумаге, на после? Ведь не повторится никогда. Будет новое, иное, будет и до скучного похожее, но всегда не это. Сейчас мне даже не хочется, чтобы что-нибудь было похожим. Эту боль, ту тревожную тоску я люблю, и как будто не отделяю от причины. Из-за этого люблю не только Яну, но самое себя сейчас только за это люблю. Как ни страшно и ни странно, но сейчас во мне все опустошено. Как будто ветер заполнил воздух листьями, казалось много, все полно сверкает ими, но он утих, и воздух чист и прозрачен. Все, чем сумели до сих пор обманывать себя, потеряло цену. Фальшивые бумажки. Никому не нужные. Хорошо, что они были выпущены в мою жизнь, но теперь им не верю. Теперь знаю: все для меня ценное — во мне и там, где есть отзвук мне. Все остальное — погода. И нельзя ставить перед собой — чтобы всегда была хорошая погода — не будет. И особенно хотеть этого для других. Пусть сами поучатся хотеть. И только когда по дороге с кем-нибудь, тогда можно задумываться и считаться с ним! Смешно же, идя вместе и найдя дорогу, скрывать от них. Но только их, попутчиков, можно любить, Боже сохрани, кого другого.

14.III?

Аня, милая, как я благодарна тебе и Л., как я бесконечно благодарна. Эти несколько минут сделали меня почти счастливой, во всяком случае, нет горечи, нет обиды. Это даст мне возможность опять быть тихой, кроткой и верной (внутри, духовно, конечно), а это самое важное. Сейчас я опять убедилась, как сильно люблю, если это могло дать столько радости. Знаешь, я, когда мне очень плохо или хорошо, всегда вспоминаю из "Песни песней: «Сильна, как смерть, любовь».

Сейчас прошли две соседки по комнате, «любовались» моими волосами (я сижу с распущенными - мыла их), и, знаешь, мне опять делается мучительно грустно. Я теперь совершенно не выношу, когда мне говорят, что у меня (продолжаю 15.3) красивые глаза, брови, волосы. Ничем мне нельзя сделать так больно, так мучительно больно, как этим замечанием. Боже мой, да зачем мне это, зачем, если этого оказалось мало. Ведь помимо Л. и без нее все кажется ненужным и напрасным.

16.III

А все-таки я дрянная, не могу быть неревнивой, вот эти слова, которые вчера передала по телефону («Дикий -дикая» - и пр.) опять взволновали. Гадко ведь, если Л. хорошо, то какое право я имею не хотеть этого; наоборот, если по-настоящему люблю, то я должна радоваться, тем более, что последнее время Л. уже ничто не трогало. Быть может, со временем сумею довольствоваться и этим. А все-таки тебе, Анечка, большое спасибо.

21.III

Аня, моя хорошая, еще раз спасибо. Благодаря тебе кризис прошел. Я знала, когда ехала, что надо, надо во что бы то ни стало увидать, и делала все, но без тебя этого не случилось бы и я представляю в каком состоянии я была бы сейчас. А теперь я здорова, переболела и, думается, что такая болезнь, как оспа, не повторяется. Ты думаешь, прошло все, - ничего подобного. Только все хорошо. И, кроме всего, я научилась думать, доводить мысль до точки, а не обрывками питаться. И все это с тех пор, как я успокоилась. А случилось это вдруг, сразу. В четверг начинался очередной приступ тоски, а на следующий день я все боролась, вспоминая, что было ведь очень хорошо, - чего же больше? А, с другой стороны, тошнота при мысли, что он там… со своей новой женой и день и ночь. Со всем этим багажом поехала на лыжах далеко лугами. Устала, вернулась - ни о чем не думалось. На следующий день поехала в лес. (Вернее, сначала в поезде, - не приедешь ли ты, но не дождалась). Казалось, снежинки вскакивали с земли и вертелись, искристые на солнце, так все сверкало. Небо было юное, радостно-голубое. Я все налетала на что-нибудь и хотелось сказать; «Простите, мы опять спешим», казалось, впереди что-то ждет хорошее, радостное. Въехала в лес. Боже мой, чистый пушистый снег, сосны, небо, - все сказка, радостная, весенняя, тепло-тепло. Вдруг след зайца, с лежки пошел, и я все забыла, закусив губу - по следу иду, иду, - любопытство одолело - куда зайка пошел, кругом дачи, собаки, люди, а он ходит. И вдруг лес для меня ожил, там белка пробежала от дерева к дереву, там мышка нанизала следы лапок своих на ниточку (след хвостика), там дятел стучит, и я вдруг почувствовала это радостное предвесеннее оживление и сама ожила. Ничего не хотелось, только жить вместе с лесом и подглядывать его движения, шорохи. В одном месте стайка синичек трепетала по соснам, посвистывала. Я стояла, слушала их, глядя на зеленые верхушки, на небо, такое голубое, и казалось, что это лето; птицы поют, солнце так ласково греет, конечно, лето. И вдруг - неожиданная мысль о... Я испугалась, думала, будет больно, захочу видеть. Нет, захотелось только, чтобы где-нибудь он смог сейчас увидеть все это. Я знаю, это его примиряет, успокаивает – ««и в душе, и в долине - прохлада...»

|

| |

| |

| Валентина_Кочерова | Дата: Среда, 30.01.2013, 16:33 | Сообщение # 3 |

|

Генерал-майор

Группа: Администраторы

Сообщений: 291

Статус: Offline

| Он тогда задумчивый, кроткий, хороший «Синий свет, свет такой синий, в эту синь даже умереть не жаль...». И понимаешь, Анечка, хотелось не дли себя, не для того, чтобы был он со мной, нет. Пусть бы я даже не увидала его. И вместе с тем поняла, что смешно досадовать из-за Дункан, ведь я понимаю, что именно она может взять его, и против этого ничего не поделаешь. А я сумею об этом не тосковать, ведь кроме физического есть еще и другое, дающее более чувство радости (без осадка неловкости), и весь день я была счастливая, радостная. Хотелось только, чтобы вам, моим милым, показать этот лес. И с тех пор я здорова. С трепетом еду в Москву. Вдруг все это не прочно, обман и там потеряю все. Страшно, тогда будет хуже, чем раньше. Да, в одном месте я...

Вот сейчас я такая, волнуюсь заячьему следу (спутала, в каткую сторону идет, - ведь заяц кладет задние, лапы впереди передних), а охотиться сейчас даже не хочется. И все больное, весь нагар, все, что доставляло столько боли и страдания, все сошло с души именно в эти минуты, не постепенно, а сразу. И мое отношение к жизни и ко всему преобразилось, именно преобразилось. Вот я поняла, что в жизни не один Есенин, что его можно и надо любить, как главное, но любить именно бескорыстно, не жадной любовью, требующей чего-то от него, а так, как вот любишь этот лес, не требуя, чтобы лес жил, сообразуясь со мной, или он всегда был там, где я. Не выходя из него, пожалуй, меньше буду радоваться ему, не так буду чувствовать его. И, вместе с тем, поняла, что есть и жизнь вне его и помимо, и что она не теряет даже в сравнении с ним, она, правда, другая. И нельзя все, все соединить в нем. Если я хочу быть не девушкой, если во мне заговорило мое женское, даже, если оно проснулось, благодаря ему, то надо же быть искренней до конца, а не на словах только признавать, что это мне не дает никаких прав. Если же, несмотря на все, я внутри страдаю, значит, я хочу иметь эти права. Неужели же это стремление к ним и есть любовь? Иногда мне кажется, что да. И злой, грубый голос внутри подтверждает мне это; тогда мне плохо, тяжело. Иногда чувствуешь себя ничего не требующей, радостную бесконечную преданность, кроткую покорность - если могу, буду около, а зимой, когда солнце спрячется, буду вспоминать, что было и что и сейчас за тучами оно есть, я невольно любуюсь этим, и сознание, мудрое и спокойное, говорит, что если то тоже любовь, то это лучше и красивей. Сейчас я в этом уверена. Боже мой, как часто я любуюсь на это же Анино отношение к..., как всегда в таких случаях его же повторяю, она умеет любить, а сама в себе всегда не умею сохранить вот такую же любовь. Милая Анечка, а ведь у нее тоже бывают такие тяжелые минуты, и ей труднее будет справиться с ними, потому что она моложе, и ей дольше надо жить; чтобы суметь отделить часть чувств к... и отдать это, со спокойной уверенностью в правоте, другому. А это надо, только этим можно укрепить и сделать радостной любовь к...; безразлично даже, если первоначально возникла из стихийной предназначенности. Раз это не осуществилось, то все же лучше сохранить радость этого чувства, хотя бы и преображенного, чем его вырвать или страдать из-за него. Я часто раньше думала - не есть ли наибольшее доказательство моей любви победа над физической потребностью; мне казалось, что, сохранив «физическую невинность», я принесу самую трудную жертву любви к Есенину. Никого, кроме него. Но не было бы это одновременно доказательством того, что я ждала и что этим вызвано мое отношение, моя преданность именно этой искусственной верности. А нарушение этой «верности», с одной стороны, может устранить невольные требования к Есенину, а с другой, может дать хорошие теплые отношения с другими, если только уметь создать их такими, ни к чему не обязывающими, свободными и хотя и вызванные п-..., но вовсе не базирующиеся исключительно на этом. Но здесь надо не отступаться и не ошибаться, чтобы не было осложнений в смысле отношения. А если я ходу быть женщиной, то никто не смеет мне запретить или упрекнуть меня в этом! (Его слова).

И при всем этом я буду более верна и сильней будет моя любовь, и благодаря всему тому, что сперва мне казалось чудовищным по своему цинизму, благодаря этому она будет мудрее, следовательно, прочнее. А если когда-нибудь у Есенина появится другое отношение, то ведь потерять «невинность» не значит заболеть нехорошей болезнью. И теперь я могу лучше владеть собой, предохранить себя от глупых положений, держаться с достоинством, а это опять-таки даст мне силу, а вместе с тем он будет лучше себя чувствовать со мной. Пожара уже нет, есть ровное пламя. И не вина Есенина, если я среди окружающих не вижу людей, все мне скучны, он тут ни при чем. Я вспоминаю, когда я «изменяла» ему с И., и мне ужасно смешно. Разве можно изменить человеку, которого «любишь, больше, чем себя?» И я «изменяла» с горькой злостью на Есенина и малейшее движение чувственности старалась раздувать в себе, правда, к этому примешивалось любопытство. А как легко перестать быть девушкой - ведь теперь мне стыдно не может быть, девушке не стыдно, если она очень любит, а женщине - вообще не стыдно. Я сейчас волнуюсь - на днях предстоит проверка всего - еду в Москву. А мне совсем не хочется. Это хорошо. Смешно, какая я еще недавно была наивная, и как я «ничему не удивлялась». Классически!

Сейчас в парке - зимняя сказка - елки, сосны расцвели огромными белыми цветами и медленно облетают, а в воздухе движутся бесконечные белые созвездия.[/size]

8.IV.22.

Так любить, так беззаветно и безудержно любить. Да разве это бывает? А ведь люблю, и не могу иначе; это сильнее меня, моей жизни. Если бы для него надо было умереть — не колеблясь, а если бы при этом знать, что он хотя бы ласково улыбнется, узнав про меня, смерть стала бы радостью.

Вот сегодня - Боже мой, всего несколько минут, несколько задушевных, нет, даже не задушевных, а искренних фраз, несколько минут терпеливого внимания - и я уже ничего, никого, кроме него, не вижу. Я могу сама — первая, уйти, отойти, но я уже не уйду внутренне.

Вот часто как будто уляжется, стихнет, но, стоит поманить меня, и я по первому зову — тут. Смешно, обреченность какая-то. И подумать - я не своя, я во власти другой, не моей воли, даже не замечающей меня.

А как странно: весна в этом году такая, как с ним, — то вдруг совсем пересилит зиму, засверкает, загудит, затрепещет, то — зима по-настоящему расправит свои мохнатые крылья и крепко придушит весну — забываешь даже, что весна бывает, кажется, что всегда, всегда зима и нечего ждать, всегда так будет. И вдруг, неожиданно, опять засверкает.

Так и с ним: неожиданно радость, как птичка, прилетит и тут же вспорхнет — не гонись, не догнать все равно, жди: быть может, вернется.

12. IV.22

Опять зима, а куда весна девалась - не знаю. Была Яна на диспуте. Был и он с Айседорой и никого не видел, никого, кроме нее. Яна говорит: «Всерьез и надолго». Вот и жди весны! А потом «ведь старые листья на нем не взойдут никогда...» Айседора - это другой берег реки, моста и переправы к нам обратно нет! И все же, куда бы я ни пошла -от него мне не уйти. Вот Р.Иос/?/ говорит, что вышла замуж, чтобы забыть Андрея, давая волю физическому увлечению, причем замечательно, что некоторыми чертами муж напоминал Андрея,... и я не забыла ведь! Она рассказывала, что отдалась Андрею только для того, чтобы у него не было другой женщины, так она его любила и так велика была ревность! А как же мне поделить себя? Еще при сознании, что Айседора, именно она, а не я, предназначена ему, и я — для него — нечто случайное. Она - роковая, неизбежная. Встретив ее, этого могло не случиться, он должен был все, все забыть, ее обойти он не мог. И что бы мне ни говорили про старость, дряблость и пр., я же знаю, что именно она, а не другая, должна была взять именно взять его. (Его можно взять, но отдаться ему нельзя - он брать по-настоящему не умеет, он может лишь отдавать себя - Айседоре). Я – «не по коню овес» - этим все сказано в отношении меня как фигуры. И если бы я встретила его задолго до Айседоры - другое дело, а теперь, несмотря на то, что силу любви, беззаветность ее, я могла бы оплатить «все счета его» — я осталась далеко позади, он даже не оглянется, как тот орел, даже если бы я за ноги стала его хватать. Но этого я не сделаю, не сделаю только потому, что это бесцельно, это ничего не даст, а не потому, что гордость не позволила бы. Нет унижения, на которое я не пошла бы, лишь бы заставить его остановиться лишь ненадолго около меня, но не только физически, от него мне нужно больше: от него нужна та теплота, которая была летом, и все!!!

15.IV.22.

Знаю, уверена, что если ждать терпеливо - дождусь, но не могу ждать; боюсь, панически боюсь, не хватит сил ждать. Нечем заполнить долгие зимние вечера, нечем оживить серые осенние дни. Все где-то потеряла летом, когда на солнышке грелась, ничего про запас не оставила. (Эх, нерасчетливая какая).

27.IV.22.

Как больно, как тяжело. Если бы можно было «прошлое захлопнуть на какой-то случайной странице, и нарочно закладку воспоминания не вложить»; но, как назойливая кукушка, мысль сбивается и начинает куковать сначала. Опять повторять то, что было таким радостным и что сейчас причиняет такую боль, такую безысходную боль. И как тиканье часов отбиваются слова А.Блока «О, как я был богат когда-то, но все не стоит пятака...» Звонила сегодня к А., узнать, где будет первого мая, — не знает, скоро уезжает. И стало так грустно, как будто дочитываю последние грустные страницы хорошей книги. Вот закрою, и все как сон, будет опять обыденная жизнь. Быть может, больше не увижу до отъезда; а может – н и к о г д а? И никогда не узнает, что не было ничего, чего бы я ни сделала для него, никогда не оглянется на меня, так бесцельно и мимоходом сломанную им. А я не могу оторвать взгляда от горизонта, скрывшего его. И все же мне до боли радостна эта обреченность и ни на что я ее не променяла бы. Впереди — угар, быть может, хмель, все, что даст мне полузабытье или, быть может, полное забвение всего навсегда. Но только.../угол страницы оторван/...

... Будет струиться жизнь, этот мотив ничем не заглушу. Если сумею - не стану других никак слушать, если нет - буду ждать, не услышу ли мотив 21-года еще раз. Ведь сочетался же он с Л.Н. (а сыну Людмилы Николаевны уже скоро 6 лет!).

Уедет. Надолго ли? Как и кем вернется? Все растратив или наоборот? А вдруг, как та береза, будет с выжженной сердцевиной, вдруг? А как молния все сожжет внутри, только кору оставит? Ведь она сберечь не сумеет? Не может огонь охранять дерево. Быть может, мы его навсегда уже проводили, не сумели сберечь? Как я ненавижу тех, кого я кого-нибудь буду любить. Ведь никто не сможет заслонить этого, ослепившего меня. Лучше б их не было! «Мне нечего достигать - я обречен на тоску». (А.Блок). Мне тоже, т.к. желаемое недостижимо, и не от меня зависит сделать его достижимым. А остальное не стоит даже желания. Вот почему у меня нет в о л и к ж и з н и... Я не могу искать дороги, потому что не знаю, куда мне идти «и вот у сердца безумные пролежни». Читаю «Вечный Жид». Удивительное выражение, мысли попадаются надуманные, как будто рыбки, нарочно напущенные в прудок, а все же рыбки. Вот например: «Сумасшедшее счастье дано России. Если б сели за зеленый стол державы... так картина Европы и все другие, конечно бы, ей...» Ну разве не Генуэзская конференция!

7.V.22

Завтра уезжает с ней. «Надолго», как сказал Мариенгоф. Хотелось спросить: «И всерьез?» Очевидно, да! А я все пути потеряла — беречь и хранить для себя, помня его, его одного? Или — дать себя захватить другому течению — страшно, это безумие, ведь меня так ломает это, мне трудно выбраться на берег обратно и еще труднее переплыть. А знаю — стоит ступить ногой, и поток подхватит, как шквал, быть может, сильнее первого, и еще более изломает. Чувствую, что дорого обойдется, нет в душе спокойствия, нет мудрости (если она бывала раньше, то в этом случае я слишком поломана уже и еще не окрепла, чтобы суметь стать спокойной). Во втором плавании потеряю все, все, что осталось у меня, дальше со спасательными кругами буду плавать (если буду!). И вот — стою на берегу и еще не знаю, войду ли в поток, но боюсь — не удержаться на берегу, а вернуться назад — пути заказаны.

«Большому кораблю — дальнее плавание», — а вот мне, душегубке неустойчивой, куда мне в дальнее пускаться? И все же не силится, не плавается по маленьким прудам да речкам.

Если б были надежды на «прошлое» — я была бы спасена, никуда б не заманили меня.

Вот странно, еще не пошла, а знаю, что пойду. И хотя меньше, но останется — а я именно оттого и пойду. И никуда в тихую заводь не могу пойти после бурного течения, после стихии, захлестнувшей меня, — только опять в такой же водопад.

И вместе с тем ужасно — ведь уже, наверное, радости не будет (там, хоть недолго, но была и сплошная радость), не будет у меня и молодости.

22.V.22.

Уехал. Вернее, улетел с Айседорой. Сначала, первые два дня, было легче — как зуб вырвали — болела только ранка, но не зуб. Но, видно, зуб очень больной — ранка не заживет, а, наоборот, началось воспаление, боюсь гангрены. Никакие средства не помогают. И что ужасно — вставить обратно нельзя, органического зуба больше не будет, можно заменить искусственным... и только: «Сильней, чем смерть, любовь» — есть потери не меньшие и не менее непоправимые, чем смерть. Страшно писать об этом, но это так: смерть Е. была бы легче для меня — я была бы вольна в своих действиях. Я не знала бы этого мучения — жить, когда есть только воля к смерти. Невыносимо знать, что есть один выход и что как раз этот путь тебе отрезан. Ведь что бы ни случилось с Е. и А<йседорой>, но возврата нет:

И понял я, что нет мне больше в жизни счастья,

Любви возврата нет... (И. Северянин)

Если внешне Есенин и будет около, то ведь после Айседоры — все пигмеи, и, несмотря на мою бесконечную преданность, — я ничто после нее (с его точки зрения, конечно). Я могла быть после Лидии Кашиной, 3инаиды> Николаевны, но не после А<йседоры. Здесь я теряю.

30.V.22.

Вчера видела Аничку. Как она бесконечно дорога мне сейчас. Несмотря на боль, несмотря на все. У нее ласковые, нежные руки, и, когда эти руки касаются раны, — делается легче. Мне кажется, у меня бы прошла боль, если бы я побыла неразлучно с ней недели две, месяц. Я могу с ней молчать, могу говорить о чем угодно, обо всякой ерунде и все-таки на душе спокойно. Меня так трогает ее отношение ко мне, так хорошо от того тепла, которое она дает. Ведь вот сейчас в «беде» она меня поддерживает, несмотря ни на что. И, что бы ни случилось, как бы дальше ни сложилась ее и моя жизнь, это не забывается. (Я не говорю в этом смысле от благодарения - за это не благодарят, это только... помнят). И у нас самые бескорыстные отношения - ведь фактически мы не связаны друг с другом (как с Яной или с Лидой - там своего рода корысть была). И мне так хочется, чтобы Аня чувствовала, как я ее люблю; и так хочется, чтобы ей было хорошо. Ей ведь так часто бывало больно. Хоть бы Л. остался светлой радостной полосой. Я недавно «проверяла» мое чувство к Ане - хорошее, чистое, бескорыстное (теперь я не ошибаюсь, умею отдавать отчет до конца, прежней смутности ощущений нет). А Яна - о ней мне трудно писать - какая разница между отношением Сони и Яны - никакой, а кажется, мы с Яной - ближе. И то я уверена, что если бы очень попросить, то Соня приехала бы. Я Яну не обвиняю, от нее нельзя требовать того, чего в ней нет. Такова ее натура. Поскольку она умеет и может любить - любит. Я знаю только, что я так не поступила бы; не могла бы даже при таких обстоятельствах. Ведь Яна, как никто, знает, что я пережила и как мне трудно было управлять собой даже в мелочах, и знает, как все это должно было подействовать на меня. Я тоже эгоистка, и очень большая, но из эгоизма не смогла бы оставить ее одну в таком состоянии, меня бы это грызло. Смешно после этого говорить, но «ведь у тебя будет Аня!». Боже мой, конечно, будет, и это счастье! Аня любит так, Яна - иначе, но сейчас меня любовь Яны не удовлетворяет, любовь, о которой знают стены Яниной комнаты, а я совсем не «чувствую». «Она обо мне так заботится», но самого главного, тепла, нет. «Не в шумной беседе друзья познаются. /Они познаются бедой -/ Коль горе нагрянет и слезы прольются -/. Тот друг, кто заплачет с тобой», - Яна со мной, может плакать и плакала, но не из-за меня, из-за Люды, и все переживания мои, не аналогичные с ее, она быстро забывает. Я ее люблю и сейчас, но не могу избавиться от этой горечи, которую вызвало во мне ее отношение.

А впрочем, какое я имею право на то, чтобы она занималась мной, раз это не в ее натуре - ведь я тоже не могу дать больше того, что имею. Но все же грустно, что она так бедна именно тем, Что мне сейчас необходимее всего.

3.VI

Думала опять о нем. Не отогнать мыслей. Вспомнила, что все была «игра». Мы, как дети, искренне увлеклись игрой (оба: и я, и он), но его позвала мама, он игру бросил, а я одна и некого позвать, чтоб доиграть. Но все же игру затеяла я, а не он. Правда, так делают дети — понравился мне, так вместо знакомства подойду и скажу. «Давайте играть вместе!»

16. VII.

«Она вернется?» — «Через год, сейчас в Бельгии, детей на год везут за границу!» — так ответили по телефону студии Дункан. Значит, и он тоже. А год — иногда длиннее жизни. Как же ждать, когда внутри такая страшная засуха? Что же делать? Надо идти в школу авиации, это единственное, что может заполнить жизнь, иначе велик соблазн и мало сил для борьбы с ним; и в школу нельзя — не выдержу физически. Но что же, куда же, зачем — ничего не знаю. Страшно, очень страшно, очень! Этого довольно, не надо ни увлечения, ни слепоты, нет. А он умеет любить, так редко любят. А пока нет, буду жить, буду брать от жизни все, чтя могу, буду беречь себя, всегда готова, если понадобится, прийти по первому его зову; по первому его желанию перечеркнуть все, прожитое и все чаемое впереди, перечеркнуть одним размахом без колебания, без сожаления.

19.1Х.

Я сейчас вспомнила, как тогда, подъезжая из «Стойла>» на извозчике с Есениным (это было во второй раз — 25 октября, в день именин), я подумала: «Ну вот, началось и уже повторилось, а дальше — опять видеться и... — как всегда и все — "любовница"», и какое-то чувство скуки и неудовольствия промелькнуло. И это тогда, когда я была и чувствовала себя счастливой. И я знаю, что затянись это — скука выплыла бы. даже при той любви, которая была. А вот не случилось, и я не могу примириться с мыслью, что все прошло, мне недостаточно двух дней. А тогда странное было чувство — до сих; пор не могу понять его: мелькнул образ его, подходящего ко мне не так, как в «Ст<ойле>» (с дружеским любопытством), а как к «любовнице», и образ меня самой, ожиданий его ласки, и стало скучно и страшно, показалось, что в этом растворится то, самое ценное в его отношении. Была какая-то бессильная нежность и вместе с ней мысль: «А что я "с ним" буду делать, когда он придет ко мне?»; странное какое-то чувство, не то неловкости, не то скуки. Вот и сейчас никак не могу поймать: что же это было? Но что было — ясно помню.

3.Х.

Сегодня год, как он увидел Айседору. «Как искусство», «не трогает». Сейчас они там, на другом берегу. «А моя душа той же любовью полна / И минуты с другими отравлены мне». (А. Блок)

Завтра «его рождение». «Спасибо за деньги». 27 лет.А сегодня после осени вдруг вечером весна — аромат деревьев, и земля дышит, влажная от дождя. Хорошо, хорошо. В такой вечер пойти провожать лето. Ну, желаю ему всего того, что только есть на свете хорошего. А он ведь и не вспомнит о том, что в далекой Москве праздную день его рождения.

14.Х-15.Х.

Боже мой, до него, до всего этого я никогда, несмотря ни на что, никогда не знала, что такое одиночество. А как хорошо я знаю это теперь. И именно потому, что период «март—август 1921 г.» я была не одна — с Яной, Я теперь хорошо поняла, что могут быть временные попутчики, но что общих дорог нет и не может быть. И если есть в пространстве, то нет во времени — походка разная. Я хорошо помню, как Е. переделывал и во мне, и в Яне походку, — как будто у нас обеих одинаковая получилась, но... уехал он, и Яна пришла в себя от дурмана и отреклась от всего, что так покорно и безусловно принимала при нем.

Раньше иногда я думала, что мы любим его по-разному, разницу я видела в большей страстности, порывистости, готовности для него и за него на все. Была разница и в нашем отношении к своей репутации и «своей фигуре». Я боялась «за фигуру» только в отношении к Е. Здесь я могла бы совсем уйти, если бы знала, что иначе я в его глазах потеряю. Но на всех остальных мне было бы решительно наплевать, тогда как Яна волновалась, терялась и страдала от всего. Увидит ли ее в «Ст<ойле>» какой-нибудь «беднотовец», улыбнется ли Мариенгоф, Кусиков, — все это ей могло даже портить настроение. А мне... мне, хоть все пальцами на меня показывай, лишь <бы> он около был. Я всегда все это объясняла более чувственным характером, думая, что в Яне этого нет. Поэтому, казалось мне, она более благоразумна и сдержанна. Теперь же я поняла, что многое делала чисто «мещанская (духовная) трусость», которой так много в Яне, а все остальное происходило от того, что Яна меньше любила, что она любила совсем не так, как я любила и люблю. Чувственный элемент был и у нее (сколько бы она теперь ни отрекалась), это без сомнения. Что он слабее себя давал знать, чем это было со мной, это ясно. И это не оттого, что Е/сенин/ в ней не почувствовал женщину, а оттого, что тогда позвал меня, а не ее, и вообще эту сторону будил только во мне. Ясно, что в ней чувственность не могла так давать себя знать. Что я сильнее любила, теперь я из многого знаю. Хоть бы из того, как я и как Яна перенесли его отсутствие. Она нашла много лазеек в жизни, а я все еще стою перед захлопнувшейся дверью. Вообще она возвращается к своим «родным пенатам». Ее прежняя «добродетель», и «непорочность» с нею. Я хорошо помню, как она возмущена была из-за «поношенного костюмА», «птички», как она говорила, что «птичка» безусловно глупа, раз могла так сказать. И как теперь она вторит Соне, вспоминая о том, что «Зильберштром развратничает» и т.п. Главное, я уверена, что если бы не трусость, она не меньше бы «развратничала», чем 3ильберштром, если только она «не раба». Но прошло то время, когда она сочувствовала тем, «умным, свободным женщинам», о которых говорил Есенин. Я не знаю, в чем большая сила, - раз изменившись, остаться такой до конца, или менять мнение в зависимости от влияния. Сейчас полоса «Грандова», сейчас Яна (совершенно, быть, может, бессознательно) «положительный, не по летам серьезный человек». Ничего не поделаешь. Я таких перемен в себе не хотела бы увидеть. Ну вот - итак, нам не по дороге. А это был один из лучших попутчиков. Прощайте! А я одного Есенина любила и люблю, сейчас не меньше, чем «1921 март-август».

Ты теперь не так уж станешь биться,

Сердце, тронутое холодком...

Я его любила больше, чем себя, а Яна - меньше, чем себя, - вот основная разница.

16.Х.

Как он мне дорог. Опять и опять чувствую это. И дорого все, что дорого ему. Сегодня был назначен вечер М<ариенгофа. Он подошел. Перед тем я от Златого знала, что ему что-то нужно от меня. Мелькнула мысль — а вдруг шестую главу, но только мелькнула и все. Сегодня спрашиваю: «В чем дело?» — «Мне нужна одна из глав "Пугачева!"» — моментально понимаю: «Какая?» — «Да, знаете, шестая — вариант шестой». — «У меня ее нет!» — «Как нет?» (Я уже оправилась от изумления и возмущения): «Е. ведь все взял обратно, у меня ничего нет, а что?» — «Раз нет — ничего!» (хамски, но зато со злостью). — «А что, Вы хотели напечатать?» — «Да».

Сейчас два чувства — одно: на деле доказала, что у меня не выудишь. Я никогда не отвечала так твердо.

1924

Я опять больна. И, кажется, опять всерьез и надолго. Неужели возвращаются такие вещи? Казалось, крепко держу себя в руках, забаррикадировалась, и ничто не помогло. И теперь хуже. Тогда я была моложе, верила в счастье любви, а сейчас я знаю, что "невеселого счастья залог сумасшедшее сердце поэта", и все же никуда мне не деться от этого. Опять тоска по нем, опять к каждой мысли прибавляется это неотвязное ощущение его. Опять все скучны. Перед отъездом в Крым были еще дни; если б тогда уехать, то на месяц я была бы свободна, «а теперь, как глаза закрою»... вижу клетчатую кепи и... ну, все равно, и сейчас уже не сумею заслонить чем-нибудь подставным. Раньше в той подмене было ощущение новизны, а сейчас скучно все это, невыносимо такое «не настоящее», а «настоящее» — «блуждающий огонь», и плохо мне. Я сейчас сильнее. Умею отдыхать, несмотря на тоску, но больна, кончена. Но нет, надо взять себя в руки. Нельзя так.

26. VIII.24.

Вот, как верная собака, когда хозяин ушел — положила бы голову и лежала бы, ждала возвращения.

Крым, Гурзуф. 1924

1925

Прошло, по-моему, много, много лет. Опять пишу, но по-другому. Не для того, чтобы поделиться, а для того, чтобы себе на память записать. Чтобы никогда не забыть. Я себя знаю, хорошее я помню лучше, чем плохое, но это плохое надо оставить, это я не хочу забыть. Думаю, что это и не забывается. Это — последняя глава первой части. Авось на этом моя романтика кончится. Пора уж.

Сергей — хам. При всем его богатстве — хам. Под внешней вылощенной манерностью, под внешним благородством живет хам. А ведь с него больше спрашивается, нежели с какого-либо простого смертного. Если бы он ушел просто, без этого хамства, то не была бы разбита во мне вера в него. А теперь — чем он для меня отличается от Приблудного? — такое же ничтожество, так же атрофировано элементарное чувство порядочности: вообще он это искусно скрывает, но тут в гневе у него прорвалось. И что бы мне Катя ни говорила, что он болен, что это нарочно, — все это ерунда. Я даже нарочно такой не смогу быть. Обозлился на то, что я изменяла? Но разве не он всегда говорил, что это его не касается? Ах, это было все испытание?! Занятно! Выбросить с шестого этажа и испытывать, разобьюсь ли?! Перемудрил! — Конечно, разбилась! А дурак бы заранее, не испытывая, знал, что разобьюсь. Меня подчинить нельзя. Не таковская! Или равной буду, или голову себе сломаю, но не подчинюсь. Сергей понимал себя, и только. Всегдашнее — «я, как женщина, ему не нравлюсь» и т. п. И после всего этого я должна быть верной ему? Зачем? Чего ради беречь себя? Так, чтобы это льстило ему? Я очень рада встрече с Л. Это единственный, кто дал мне почувствовать радость, и не только физически, радость быть любимой. Ведь Покровский — это только самообман. Мне нужен был самообман, я внушала себе и всему, что я должна была скрывать от Сергея, я могла давать волю с Покровским. И только Л. был настоящим. Мне и сейчас дорого то безрассудство. Но это все равно. Пускай бы Сергей обозлился, за это я согласна платить. Мог уйти. Но уйти так, считая столы и стулья —«это тоже мое, но пусть пока остается», — нельзя такие вещи делать и...

Теперь спокойнее: все предыдущее верно. Почему случилось — знаю. Что свое дело сделали и зима (Л.), и клевета сделала больше, чем то, что было на самом деле, — факт. Сергею трудно было не взбеситься, и не в силах был он оборвать это красиво; конечно, то грубое, что в нем где-то было, все это всплыло при усиленных стараниях Наседкина, и Сахарова, и Анны Абрамовны. Все это, конечно, было болезненно, и должно было обозлить его. Но как же он не вспомнил двух вещей — первое: все то, как он оскорблял меня, начиная с того дня, как он не мог ехать за город со мной («болен был») и потом поехал в Петровский парк с Миклашевской, и весь цикл оскорблений и унижений меня. Лейтмотив, появившийся, правда, позднее — «как женщина не нравлюсь». Дура я была бы после этого покорно склоняться со своей верностью, и все же до Л., даже «изменяя», вернее, уходя от Сергея физически, я была ему верна, я всегда избегала людей, чем-либо интересных мне (избегала подсознательно). Я знала, что такой, как Покровский, ничего не может отнять во мне из того, что отдано Сергею, и Покровскому я ничего не отдавала, там я брала только ту теплоту и ласку, которые мне нужны были как воздух. Единственная измена — Л. Этой зимой я поняла, что если Сергея я люблю больше всего, больше, чем себя самое, то все же к Л. у меня не только страсть. Боже мой, ведь Сергей должен был верить мне и хоть немного дорожить мной, я знаю — другой такой, любившей Сергея не для себя самой, другой он не найдет; и Сергей не верил, швырялся мной. И если я не смогла отдать Сергею все совсем, если я себя как женщину не смогла бросить ему под ноги, не смогла сломать свою гордость до конца — то разве ж можно было требовать это от меня, ничего не давая мне?

А Л. не имел никаких причин верить мне, было все, за что он мог только плохо относиться ко мне, и он все же ничем не оскорбил меня. Там, где меньше всего ожидала, — там нашла. Ведь с Л. я могла быть самой собой, настоящей, не ломая себя. Ведь мало не лгать, только тогда хорошо, когда можно говорить всю правду прямо. Л. я могла говорить. Я вот сейчас вспоминаю, и мне приятно и хорошо — здесь я была правдивой до конца. И даже гордость Л. не помешала этому. «Спасибо, спасибо», — хотелось сказать ему тогда, в последнюю встречу.

16.XI.2530.

Никак не могу разобраться, может, на бумаге легче будет. В чем дело? Отчего такая дикая тоска и такая безвыходная апатия ко всему? Потому ли, что я безумно устала, бесконечно устала? Или что нет со мной Сергея? Или потому, что потеряла того, прежнего Сергея, которого любила и в которого верила, для которого ничего было не жаль? Первое — устала, и нет сил начинать жить заново. Именно — начинать. Если начну — тогда уже не страшно. Я себя знаю. Чего захочу — добьюсь. Но вдобавок не знаю, чего захочу. Ведь с главным капиталом — с моей беззаветностью, с моим бескорыстием, я оказалась банкротом. Я думала, что может дать радость. Оказалось, лишь сожаление о напрасно растраченных силах и сознание, что это никому не нужно было, раз на это так наплевали, тем более что не знаю, стоил ли Сергей того богатства, которое я так безрассудно затратила. Ведь с тем зарядом, который был во мне, я без всяких усилий получала от жизни больше, чем хотела. Сколько же я могла получить и одновременно с этим дать другим, если бы не отдала почти до последней капли все для Сергея. Ведь все мне давалось легко, без тяжелых и упорных раздумий о том, как бы добиться. А Сергею вряд ли нужна была я. Я думала, ему, правда, нужен настоящий друг, человек, а не собутыльник. Человек, который для себя ничего не должен требовать от Сергея (в материальном плане, конечно). Думала, что Сергей умеет ценить и дорожить этим. И никогда не предполагала, что благодаря этому Сергей перестанет считаться со мной и ноги на стол положит. Думала, для него есть вещи ценнее ночлега, вина и гонорара. А теперь усумнилась. Трезвый он не заходит, забывает. Напьется — сейчас же 58-36 (так в машинописи. В оригинале должно было бы стоять 5-83-61, то есть номер телефона в квартире 27 по Брюсовскому пер., 2, с ночевкой. В чем дело? Или у пьяного прорывается и ему хочется видеть меня, а трезвому не хватает смелости? Или оттого, что Толстая противна, у пьяного нет сил ехать к ней, а ночевать где-нибудь надо? Верней всего, даже не задумывался над этим. Не хочется к Толстой, ну а сюда так просто, как домой; привык, что я не ругаю пьяного и т. д. Была бы комната, поехал бы туда. А о том, чтобы считаться со мной, — он просто не задумывался. А я сейчас никак не могу переварить такие штуки. Ведь, в конце концов, я не хуже его. Вернее, даже лучше. И если раньше я думала, что даю ему то ценное, что есть во мне, и поэтому была кроткой и снисходительной, то сейчас я дорожу своим спокойствием больше, чей его. То, что было, было не потому, что он известный поэт, талант и т. п. Главное было в ней как в личности — я думала, что он хороший (в моем понимании этого слова). Но жизнь показала, что ни одного «за» нет и, наоборот, тысячи «против» этого. Иногда я думаю, что он мещанин и карьерист, причем удача у него так тесно переплелась с неудачей, что сразу не разберешь, насколько он неудачлив. Строил себе красивую фигуру (по Пушкину), и все вышло так убийственно некрасиво — хулиганство и озорство вылились в безобразные, скотские скандаль!, за которыми следует трусливое ходатайство о заступничестве к Луначарскому (а два года назад Сергей ему не подал руки)31; белая горячка32 и т.п. Поехал в мировое путешествие с Дункан — теперь его знают там и пишут франц<узских> и немец<ких> газетах о том, что спутник танцовщицы теперь медленно спивается в Москве.