|

|

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ОСТРОВСКИЙ

| |

| Валентина_Кочерова | Дата: Вторник, 30.12.2014, 20:53 | Сообщение # 31 |

|

Генерал-майор

Группа: Администраторы

Сообщений: 291

Статус: Offline

| МАРТЫНОВ И АЛЕКСАНДРИНКА

10 марта 1859 года было в литературном кругу в Петербурге событие: в большом зале ресторана Дюссо чествовали обедом актера Мартынова.

Это случилось в "эпоху обедов", и, собственно, необычными были здесь две вещи: первое, что у Дюссо сошлась на этот раз едва ль не вся по тому времени русская литература - Толстой, Гончаров, Тургенев, Островский, Писемский, Салтыков, Некрасов, Чернышевский, Добролюбов, Курочкин, Григорович и украинский гость - поэт Шевченко. Второе, что заметного повода к такому торжеству не было - ни круглой даты, ни юбилея. Мартынову объяснили, что обед устраивается по случаю его скорого отъезда за границу для лечения и отдыха. А кто говорил - в благодарность за его игру в новой роли - Боярышникова в комедии Чернышева "Не в деньгах счастье". Словом, решили чествовать, а причину придумывали задним числом.

Потом оказалось, что в затее этой была мудрая предусмотрительность. До юбилея своего Мартынов не дожил, а слова великой признательности услыхать успел. И то, что обед был устроен как бы без повода, и не театральной дирекцией, не актерами даже, а лучшими людьми русской литературы, сделало его событием.

Разнесли шампанское. Дружинин поднес Мартынову альбом с фотографиями всех присутствующих и адресом, ими подписанным. Некрасов прочел посвященные артисту стихи:

Со славою прошел ты полдороги,

Полпоприща ты доблестно свершил.

Мы молим одного: чтоб даровали боги

Тебе надолго крепость сил...

Чтоб в старости былое вспоминая,

Могли мы повторять смеясь:

А помнишь ли, гурьба какая

На этот праздник собралась?..

На обеде присутствовали почти все сотрудники "Современника". Собрались "гурьбою" в тайной надежде преодолеть начавшийся раскол. "Свободную семью людей свободных Мартынов вкруг себя в тот день соединил", - еще раз пытался закрепить стихами этот союз Некрасов.

Островский выступил с речью, где благодарил Мартынова за то, что его "художественная душа всегда искала в роли правды". Получив известность в репертуаре переводном, во французском водевиле по преимуществу, говорил Островский, теперь вы помогаете нам отстаивать "самостоятельность русской сцены".

Мартынов был потрясен, сконфужен, растроган. По его необыкновенно подвижному лицу волнами пробегало смятение от всех этих похвал. Со слезами на глазах он жал руки присутствующим. С ответной речью он так и не сладил и, поминутно смущаясь, повторял несвязные слова благодарности.

О нем вообще известно было, что он не по-актерски робок, скромен до болезненности. Сын бедного воронежского мещанина, растиравший в молодости краски у декоратора и учившийся в балетной школе у Дидло, Мартынов попал на драматическую сцену счастливым случаем. Согласно живописному, хоть и не во всех подробностях достоверному, рассказу он заменил экспромтом в водевиле "Филатка и Мирошка" шатавшегося по кабакам и пропустившего спектакль артиста. На спектакле присутствовал государь с семьею. Царские дети смеялись и хлопали. Это решило судьбу Мартынова.

Оглушительный и все нарастающий успех у публики не смог испортить его. Щуплый, легкий, подвижной, с редеющими белокурыми волосами и доверчивым взглядом больших серых глаз, Мартынов стал настоящим счастьем петербургских театралов. Но остался скромен оттого, что об искусстве думал высоко и всегда соглашался, что такую-то роль сыграл неудачно, что другой актер лучше него... Всю жизнь он сильно бедствовал, кормил огромную семью - детей, сестер, братьев, теток, отца с матерью - и за годовое жалованье в 609 рублей служил театру безотказно. В молодые годы, к примеру, играл в водевилях по шесть ролей в вечер: старика и юношу, волокиту и простака, с волшебной переменой не только в гриме, походке и жестах, но во всей психологии лица, - неправдоподобная сила перевоплощения!

Образованным человеком он не был, читал мало, и Островский как-то обмолвился о его "умственном безобразии". Даже "Шинели" не читал, тем более что первый его сценический наставник П. Каратыгин недолюбливал Гоголя за "низкую натуру".

- Как я мог не верить ему? - оправдывался Мартынов перед Островским. - Я соглашался с его суждениями, а на сцене инстинктивно исполнял дело Гоголя.

Дар и понимание искусства были даны "грустному комику", как говорят, свыше. Такой обаятельной естественности, свободы перевоплощения и неожиданной правды в каждом слове не знал до него никто на петербургской сцене. Он умел смешить, и его смех безотказно действовал на любого, самого угрюмого зрителя партера: смеялся в своей ложе царь и громко, навзрыд хохотала галерка. Но добивался он этого без всякой натуги и фарса: так полно жил ролью, такие верные интонации и жесты находил, что чудо случалось на сцене. Публика долго не хотела знать его в драматических ролях, к которым он стремился. Но внутренней серьезностью, то есть художественностью, владел он и в комедии. В 40-е годы комедийные роли считались легкими. Говорили: "Дураков представлять". Но даже роли бесцветной и плоской придавал он объем, психологию и особенно поражал незаметнейшей сменой ритма: смеется, смеется беззаботно, потом, с какого-то слова, смешок короче, нервнее, суше - и вот уже лицо артиста серьезно: озабоченность, печаль читаются на нем...

Когда Островский зимами из сезона в сезон стал приезжать в Александринку ставить свои пьесы, Мартынов оказался его отрадой в петербургской труппе. Далекий от интриг, которыми пропахли кулисы, всегда сам по себе - настоящий художник. Труппа Александрийского театра была испорчена пошлым премьерством, близостью двора, частой сменой репертуара, состоявшего по преимуществу из пьес-однодневок. Игралось до двадцати новых больших пьес в сезон, не считая водевилей. Актеры выбирали для бенефисов пьесы подоходнее, хотя бы пустее и глупее их трудно было представить.

Тут была иная школа игры, чем в Москве, да и весь стиль театра был иной. Голубизна бархата и позолота лож в зрительном зале, сквозняки и дурной запах в коридорах и помещениях за сценой. Имперская роскошь - и дешевизна вкуса, даже малограмотность: тридцать лет красовалась в партере на вызолоченной доске надпись - "ВХОДЪ ВМЕСТА ЗА КРЕСЛАМИ", и никто не спешил ее поправить.

Московского ансамбля тут не было и в помине. Режиссер - им был в то время неудавшийся актер, но неглупый и начитанный человек, Евгений Иванович Воронов, - приходил обычно на последние две-три репетиции - показать, где кому сидеть, из каких дверей выходить, и еще разобраться с бутафорией - кому какие нужны по ходу действия аксессуары. На репетициях без режиссера суфлировал подрабатывавший по бедности студент. "Традиций не было никаких, играли всяк за себя, по обязанности", - вспоминала актриса Шуберт.

При чехарде новых пьес приходилось учить бесконечно много текста, что было утомительно для актеров. Вечерние спектакли включали помимо четырех-пятиактной драмы один-два водевиля и кончались во втором часу ночи, а в девять утра актеру полагалось быть на репетиции. Педант Воронов штрафовал за опоздания. Но внешняя дисциплина, как это часто бывает, служила не дополнением, а возмещением дисциплины художественной. Молодых актеров держали в черном теле, "премьеры" же привыкли позволять себе всё.

Василий Васильевич Самойлов вел себя, как большой барин. Он приезжал на репетицию с огромным ньюфаундлендом, который своим рычанием наводил трепет на актрис. Если его герой по ходу спектакля завтракал, он требовал подавать себе на сцену настоящую еду - да еще чтобы куриная котлетка таяла во рту, а красное вино имитировалось легким душистым глинтвейном.

Актер яркого внешнего рисунка, тщательно выбиравший себе костюмы и грим, Самойлов наводил трепет за кулисами. Его боялись и авторы, тексты которых он вечно приспособлял к себе, вымарывал, что хотел, не брезговал отсебятиной. На сцене он старался держаться невдалеке от суфлерской будки, чтобы с пафосом и экспрессией повторить донесенные шепотом слова.

Самойлов хвалился, что умеет "оборвать", "обрезать" зависимого от него автора, и капризничал даже с Островским. Он отказался от главной роли в одной из его пьес и соглашался ее играть, если только автор сделает в ней обширные купюры. На первую репетицию он не приехал, и Островскому с режиссером пришлось послать за ним нарочного. Драматург мягко удивлялся, к чему артисту уничтожать большой монолог в его пьесе, и говорил, что, будь он актером, этот текст нисколько бы его не стеснил.

- Так, пожалуйста, сыграйте сами, а я посмотрю, - ответил Самойлов, вручая Островскому свою объемистую роль.

В душе Островский негодовал на эту наглость, но не однажды был вынужден идти навстречу требованиям премьера труппы. Вот где можно было оценить скромность и достоинство Мартынова никогда не позволявшего себе выказать неуважение к автору! Но именно Самойлов был в каком-то смысле квинтэссенцией духа старой Александринки.

Слов нет, Самойлов был одарен природой щедро. Да и помимо него на петербургской сцене было в ту пору несколько даровитых и высокопрофессиональных артистов. Тонкий, нервный Алексей Максимов - любимец петербургских гвардейцев и самого Николая I. Замечательный старик Сосницкий. Наивная и живая, с подлинной "искрой божьей" Юлия Линская, веселое дитя петербургских кулис: дурно сложена, некрасива, руки короткие, а замечательный комедийный талант.

И "полезности", вроде дельного, красивого, но холодноватого Нильского. "Фарфоровый" актер, внятно, грамотно говоривший текст, он создал тип молодого героя-резонера. Были еще и Горбунов и Левкеева, обычно хорошо игравшие вторые роли, был приятель Островского Федор Бурдин...

Но именно в Петербурге родился ненавистный Островскому термин: "выигрышная роль". Именно здесь укоренилась манера игры "на вызов".

Островский любил приводить такой пример дурного лицедейства. Актер играет лакея. Уходит со сцены и прислушивается у дверей, не будет ли вызова. Рукоплесканий не слышно. "А! Не вызывают! - говорит он. - Ну, так вызовут". Возвращается на сцену, постоял немного, посмотрел мрачно, плюнул и ушел; взрыв рукоплесканий и вызов".

Вот отчего спектакли разваливались в Александринке обычно уже к четвертому-пятому представлению, даже если поначалу были хорошо подготовлены: каждый играл только за себя и кто во что горазд. Здесь и в помине не было той художественной слаженности, что в Москве, где ко второму-третьему представлению спектакль только набирал полную силу и надолго запечатлевался в выработанной форме.

Понятно, почему Писемский сожалел, что пьесы Островского должны играться "на этой разбитой гитаре -Александринке". И все же Островский дорожил возможностью поставить здесь новую драму или комедию, терпеливо работал с актерами, а участие в спектакле гениального Мартынова выкупало для него многие попутные огорчения.

В его пьесах Мартынов играл трактирщика Маломальского и чиновника Беневоленского. (В неизданном дневнике А. В. Дружинина (ноябрь 1853 г.) находим интересный отзыв о постановке "Бедной невесты" в Александринском театре: "... несмотря на то, что актеры испорчены водевилями, приятно было смотреть. Мартынов лучше всех, хотя немного форсит и представляет Беневоленского пьяницей... Моя любимица Линская прекрасна, но ее роль не хороша, тут уже виноват сам автор. Молодые люди, особенно Марич, плохи. Вообще у актеров нет уменья вдумываться в роль и они страшно испорчены изобилием пустых пьес. Какой славный тип Машиной матери, "сырой, слабой женщины", которая все молодится, обо всем плачется, и как опошлила его Громова, актриса, по-видимому, неглупая!.. Но нельзя не порадоваться одному: при этой бедности, грязи, пренебрежении, изобилии бездарных пьес и актеры держатся, и драматические писатели есть. Это отрадно за русское искусство. Каков был бы наш театр, если б его сколько-нибудь облагородить, приголубить и очистить!" купца Коршунова и кузнеца Еремку, Тита Титыча Брускова и Тихона в "Грозе".

Хорошая роль подымает актера. У других артистов Александринского театра тоже случался успех в репертуаре Островского. Но это были чаще всего - либо минуты удачи, когда исполнитель попадал "в яблочко", либо ровно веденная, профессионально сделанная роль. Мартынов же, подобно москвичу Прову Садовскому, жил на сцене неопровержимо подлинной жизнью, озаренной волшебными софитами искусства.

Верный старым привязанностям, Островский всю жизнь продружил с Федором Бурдиным.

Но эта дружба не была согрета восхищением перед талантом артиста и тем сильно разнилась от отношений Островского с Мартыновым. Бурдин, правда, составил за кулисами "партию Островского", умело интриговал в его пользу, знал, как обходиться с начальством и обходить его, и вообще обладал замечательным практическим умом, в отличие от Мартынова, который даже свои интересы в театре соблюсти не умел. Бурдин устраивал обеды с нужными людьми, добивался аудиенций, был вхож к сановникам. Он сумел подсунуть министру двора графу Адлербергу рукопись пьесы "Свои люди - сочтемся!" в тот самый момент, когда тот собирался в путешествие с государем в Варшаву, и - диво - получил с дороги благоприятный ответ и роль Большова к бенефису. Ну как было не ценить заслуги такого человека! Да и в общении он был приятен - фанфарон отчасти, но живой рассказчик, хлебосол.

Островский знал, конечно, потолок Бурдина как актера. Критика всегда писала о нем так, что самой большой похвалой для него было, что он провел свою роль "отчетливо". В иных случаях говорили резче. Салтыков-Щедрин посмеивался над артистом, который любое чувство может выразить с помощью нижней губы и указательного пальца. Аполлон Григорьев сделал нарицательным словечко "бурдинизм" как обозначение банальной игры. Хорошо ведая о его дружбе с Островским и об услугах, какие он оказывал драматургу, Григорьев пояснял, что нельзя "больше уважать г. Бурдина, как человека, страстно и бескорыстно любящего сценическое искусство, - и нельзя быть более убежденным в абсолютном отсутствии в нем таланта лицедея...".

Беда была еще в том, что, в отличие от скромнейшего Мартынова, Бурдин был всегда уверен в себе, и на его округлой с чуть подкрученными усами физиономии умного приказчика вечно сияло сознание своей незаурядности. Рассказывали, что, будучи в Париже, он навестил могилу великого француза Тальма и возложил на нее венок с надписью: "ТАЛЬМА - ТЕОДОР БУРДИН". После этого его иначе, как Теодор, за кулисами не звали, а сатирик Курочкин сочинил об Александрийской труппе озорные куплеты с припевом:

Есть у нас один

Теодор Бурдин

Островский терпеливо выслушивал сетования Бурдина, что критики не понимают его, и с трудом отбивался от просьб вступиться за замечательного истолкователя его творчества. Смущенный нескромной настойчивостью своего приятеля, драматург советовал ему расстаться с желанием "спать на розах". Бурдин обижался. Но в новой роли или в пьесе для бенефиса Островский не умел ему отказать. Его приятель умолял, требовал, горячился, плакал и в результате брал роль с бою. "Бурдин меня измучил, - писал, возроптав на него однажды, смиренный автор, - он хочет нахрапом вырвать главную роль. Вчера ушел от нас в бешенстве, воротился с лестницы и закричал, что не берет мою пьесу в бенефис". "Я... с ним голову потерял", - жаловался он в другом письме. В конце концов дело кончалось обычно миром, Бурдин получал, что желал, и Островскому оставалось одно: страдать от того, что Бурдин "переигрывает", и тщетно взывать к нему в письмах: "Оставь ты свою сентиментальность, брось бабью расплываемостъ..." На укоры других артистов, что его друг опять погубил роль в его пьесе, Островский отвечал, растерянно поглаживая бороду:

- Я думал, Федя будет хорош, а он слабее, чем я ожидал... а не дать роли нельзя было... Федя так близко к сердцу мои интересы принимает!

Ряды теоретиков искусства часто пополняются плохими его практиками. На склоне дней самолюбивый Бурдин сочинил для начинающих артистов "Краткую азбуку драматического искусства", но Островский скептически отнесся к этому труду. Уклонившись от ответа на вопрос, может ли он, Бурдин, стать "наставником драматического искусства", Островский объяснял ему, что, на его взгляд, "драматическое искусство, как наука, не существует".

Мартынов, пожалуй, даже самой краткой азбуки искусства сочинить бы не мог. Но с первого его жеста, с первого слова, произнесенного им на сцене, - всё в зале к нему поворачивалось и только на него смотрело. Другие актеры могли отыгрывать свои реплики, двигаться по подмосткам, но если в это время на сцене был Мартынов, зрители следили глазами за ним, хотя бы он лишь молча слушал партнера, и беспричинно счастливо улыбались ему.

Влюбленность Островского в его талант была не просто данью признательного автора. Нет выше счастья художнику, чем понимание его замысла. Но здесь бывала такая полнота понимания, которая шла порой дальше эскизно намеченного ролью: то полное преображение в плоть, в каком завершается и увенчивается создание драматурга. Островский дарил ролью актера - актер отдаривал его пониманием роли.

Этот худощавый, тщедушный человек вызывал в авторе чувство художественного восторга, восхищенного сродства: его не надо было учить - у него впору учиться. Мартынов завоевал у Островского горячую симпатию и всей своей личностью: не гордый гений, а застенчивый, цены себе не знающий художник, вечно худо устроенный и бедствующий, - великое дитя природы.

Весной 1860 года Мартынов собирался на долгие гастроли в Москву, а потом на юг. Островский вызвался сопровождать его в этом путешествии до Одессы.

Юг Мартынов выбрал потому, что в сыром петербургском климате у него стала быстро развиваться чахотка. Просто поехать лечиться солнцем и виноградом он не мог себе позволить: надо было кормить детей, семью. Летние гастроли в провинции давали возможность заработка.

Перед поездкой он еще питал надежды на поправку. Сам составил маршрут гастролей. Но кашель и зловещий румянец выдавали его состояние. Он жаловался на усталость, на то, что забывает на сцене текст и вынужден импровизировать. Прежде этого с ним не случалось.

Прощальный спектакль "Грозы" в Петербурге прошел триумфально. Но, уходя со сцены, Мартынов чуть не падал от утомления: легких у него почти не было. И все же он с огромным успехом сыграл несколько спектаклей в Москве. А потом, в экипаже Островского, переменяя на почтовых станциях лошадей, они тронулись вдвоем на юг.

Решение Островского ехать с Мартыновым подтолкнули, возможно, личные причины: усталость после трудного зимнего сезона, запутанные отношения с Косицкой. Но прежде всего его подвигло на это чувство дружбы, душевного обязательства по отношению к товарищу-артисту.

Путешествие лечит, и оттого письма Островского с дороги такие бодрые, живые. "За Тулой начинается чернозем... очень странно видеть поля и дорогу, точно облитые чернилами... Веселый ямщик, Матвей Семенович Разоренный, водку называл гарью, шкалик - коробочкой... В самом Воронеже мы были поражены роскошною зеленью кленов и пирамидальными тополями... Воронеж нам очень понравился, такого миленького, чистенького города я не видывал!.. Долго я буду помнить о Воронеже!" А дальше на юг - "деревни и села... тонут в густых садах, хаты и самые бедные хатки тщательно выбелены... Что за народ хохлы! Просто прелесть! Я с каждым ямщиком пускался в разговоры... далее пойдут новороссийские степи, аисты, ковыль, трава..."

В Воронеже, не отдохнув с дороги, Мартынов сыграл подряд три спектакля. Успех был оглушительный, губернатор, оказавшийся местным меценатом и поклонником пьес Островского, принимал их по-царски. Иван Кулебакин, когда-то "оглашенный" москвитянинского кружка, потом капитан волжского парохода, посадивший его на мель и с горя подавшийся в актеры, чествовал их у себя дома с театральной братией. Островский весело говорил с актерами, крепко обнимал старых друзей и легко заводил новых, расспрашивал об их житье-бытье, утешал обиженных, обещал помочь {Актриса Л. Е. Быстрова (Розанова) писала Островскому 6 апреля 1871 года: "10 лет тому назад вы приезжали с покойным А.Е. Мартыновым, вечная память, и познакомились у вашего друга, тоже покойного в настоящее время, это Кулебякин, вы встретили там только что начинающую актрису Розанову. И вы тогда мне сделали доброе дело, порекомендовали в Харьков, и в Харькове я уже получила фамилию Быстрова; с тех пор я постоянно играю и довольно удачно, и, могу сказать, считаюсь порядочной актрисой, и преимущественно играю в ваших пьесах..."

Эту Розанову Островский упоминает в письме друзьям из Одессы, говоря, что в Воронеже познакомился, между другими лицами, "с Розановой (совсем красавица)". Существует предположение, что ее судьба отразилась в "Талантах и поклонниках". В последний день актеры проводили их до заставы и простились шампанским.

И вот - после душного, пыльного пути из дали ковыльной степи открылся белокаменный город, потонувший в акациях. Освежающий бриз подул под вечер с розово-фиолетового морского залива. Островский с Мартыновым поселились в гостинице "Донати", на бульваре, рядом с памятником Ришелье и одесской лестницей. Островский чувствовал себя прекрасно, каждый день купался в море и скоро так разохотился, что однажды переплыл порт, чем всегда потом гордился.

Вечерами, если не было спектакля, можно было погулять по городу: жара спадала, у памятника Ришелье, чуть подсвеченного лампами, начинал играть духовой оркестр, по бульвару степенно двигались дамы в шалях, мужчины с сигарами во рту, старые греки в красных фесках и с четками в руках, матросы всех наций. Ярко освещены окна и двери ресторанов, где подают свежезажаренную скумбрию или кефаль и легкое, сухое вино. Мелькают греческие и французские вывески, звучит итальянская речь...

Одесса показалась Островскому каким-то диковинным городом, каких он не видал в России, легкомысленным и веселым. И принимали их прекрасно. Одесский театр - просторный, с ложами, отделанными бронзой и инкрустацией из мелких зеркал,- каждый вечер был переполнен. Места продавали даже в оркестре, богатые семьи чередовались ложами. Темпераментная южная публика давала немедленный выход чувствам: шумели в антрактах, перекликались через соседей, громко обсуждали игру Мартынова. Московского гостя завалили подарками, засыпали похвалами. Моряки дали Островскому и Мартынову обед прямо на море, на пароходе "Эльбрус", артисты и литераторы принимали их в загородном ресторане "Флора".

Да, все было бы хорошо, если б не болезнь Мартынова. Вечерами он играл (за месяц им было сыграно десять спектаклей) или отбывал время на дружеских приемах, а днем лежал пластом в гостинице, изнемогая от чудовищной жары. "Одесса в июне - это печь: сорокаградусные жары, ни одной капли дождя, адская пыль - все это едва переносимо для здорового, а для больного чахоткой убийственно", - писал Островский.

Мартынов играл в Одессе по преимуществу водевильный репертуар. "Грозу" не удалось здесь исполнить, наверное, потому, что у генерал-губернатора А.Г. Строганова было свое понятие об этой пьесе. Известны его слова в ответ на ходатайство театра о драме Островского: "Не взирая на цензуру III Отд., не дозволить представление "Грозы" не токмо не благопристойной, но даже похабной".

В Петербурге к тому времени драма Островского была увенчана Уваровской академической премией, на спектакле побывал и не выразил неудовольствия царь Александр II, но разве то Строганову указ? Провинциальные помпадуры бывали опасливее и жесточе столичных. Так или иначе, Мартынову не дали сыграть его коронную драматическую роль, сославшись на нехватку сил для такой пьесы в местной труппе.

Водевили же шли с триумфом. И лишь те, кто видел Мартынова за кулисами, понимали, чего ему это стоило. Страшно было смотреть, вспоминает очевидец, как он, сидя позади декораций в ожидании выхода на сцену, тяжело, прерывисто дышал и, закашлявшись, отхаркивал кровь в запасной платок. А выбегал на сцену - стройный, изящный, веселый, и никто в публике не мог заподозрить, что их смешит смертельно больной артист; ему оставалось жить считанные дни.

В пустой пьесе "Кащей" герой по ходу действия умирает от какой-то болезни, вроде чахотки, и Островскому, смотревшему спектакль из ложи, на миг показалось, что Мартынов вот-вот скончается тут же, прямо на сцене. Он уговаривал друга отдохнуть или вовсе оставить Одессу. Мартынов отвечал, что связан словом, что не может показаться домой, не приобретя денег, на которые рассчитывал, и к тому же вконец растратив здоровье. Что скажут жена, дети, увидев его таким? Временами же на него находила хандра, и он соглашался, что глупо было ездить в Одессу, что за это не две тысячи, а двадцать тысяч мало. И, вспоминая сырой, холодный Петербург, перебирал в памяти все перенесенные им обиды. С негодованием поминал театральных чиновников, к которым никогда не умел подслужиться. За то и держали его на скудном заработке да еще распускали слухи, что он пьяный выходит на сцену. Как тяжко было дослуживать положенные до пенсии двадцать пять лет!

"Не труд расстроил мое здоровье, а попирание моего человеческого достоинства. Ведь эти теперешние чиновники при театре - просто нашествие татар", - горько повторял Мартынов.

В эти дни Островскому много случалось говорить с ним в пути, в номере гостиницы и на прогулке о положении русского артиста, о репертуаре. Речи их были невеселы: они горячо, с жаром убеждали друг друга в том, в чем каждый из них и без того был уверен. Все давно переговорено, очевидно до омерзения. Но делать-то что, что делать? Может быть, уйти из театра? Но куда? А может, написать "записку" или доклад царю, убедить его в необходимости реформировать императорскую сцену? Неизбежность борьбы за новый театр, может быть, впервые забрезжит перед ним в этих разговорах с умирающим Мартыновым.

Они еще ездили на две недели в Крым, пытаясь поправить здоровье больного ялтинским воздухом и кумысом. Но было поздно. "Таврида обманула ожидания", - записал в дневнике Островский. Вернувшись в Одессу, Мартынов едва спустился с парохода по сходням. И тут же стал собираться домой.

На обратном пути остановились в Харькове в дешевых номерах гостиницы "Синоп". Мартынов слег и больше уже не подымался. Островский метался по городу, ища знакомых, которые могли бы помочь ему, собирал консилиум врачей. На улице он встретил драматурга Турбина, полковника генерального штаба и страстного любителя театра, ставившего теперь в Харькове свою комедию. Турбин уже знал откуда-то о случившейся беде. "Как? Что?" - "Плохо!.. Едва ли доедет!" - вот были первые слова, которыми они обменялись при встрече. Войдя в номер, где лежал Мартынов, Турбин ужаснулся, хотя и прежде знал артиста бледным и тощим. Лицо его было как серая бумага. "Это рука скелета!" - сказал сам о себе Мартынов, и приподнятая им над одеялом кисть упала бессильно.

Содержатель харьковского театра верткий, лысенький Иван Александрович Щербина помог пригласить лучших врачей. Но ничто не могло уже его спасти. Мартынов угасал. Как все чахоточные больные, он до последней минуты не сознавал своего положения, беспокоился о доме, о семье и торопил Островского с отъездом, говоря: "Мне теперь гораздо лучше... мне было нужно отдохнуть... мне не следовало играть". Чтобы успокоить его, наняли почтовую карету и уже определили день отъезда. Но ехать он не смог. Последние силы покидали его.

- Доживу до весны, на год, не менее, опять уеду в Италию и прямо во Флоренцию, - говорил он, тоскливо оглядываясь и не имея сил откашлять мокроты, - там опять за роли! А Александр Николаевич нам новую пьесу, вроде "Грозы", напишет к тому времени. Островский сидел рядом с его постелью без сюртука, с расстегнутым воротом рубахи, держал своей рукой его руку, глядел на Мартынова синими, жалостливыми глазами и силился не расплакаться, кивая на его слова.

"Тяжелый крест выпал на мою долю! - писал в эти дни в петербургскую дирекцию Островский. - Мысль - кого мы теряем! не дает мне опомниться. Я очень мнителен... Я боюсь сам захворать, что тогда будет! Я один только при нем из близких ему".

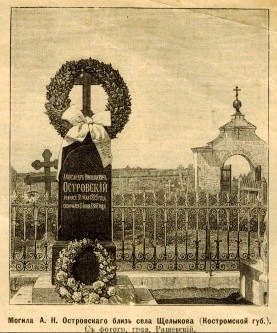

Вечером 16 августа 1860 года харьковский театр, как обычно в пору ярмарки, был полон и шумел в антракте веселым гулом голосов. В директорскую ложу вошел бледный, с трясущимися губами Островский и сказал на ухо Щербине: "Вообразите, какое несчастье! Его уже больше нет!" Щербина не понял: "Кого?" - "Мартынов умер". Известие мгновенно облетело театр. Артисты еле доиграли спектакль. По смерти у Мартынова нашли 75 рублей серебром, едва на дорогу хватило бы.

Все, что было потом, Островский видел, как во сне. Отпевание в Харькове, возвращение в Москву, встреча тела у заставы, литургия в Даниловом монастыре, совершенная по настоянию Островского в церкви, где некогда была панихида по Гоголю, проводы большого черного гроба через весь город пешком до Николаевского вокзала...

В Петербург Островский не поехал - силы были на исходе. "Горе, любезнейший Иван Иванович, большое горе - нашего Мартынова не стало, - писал он в те дни Панаеву... - Без страдания, угасая день за днем, он скончался, как ребенок, не сознавая даже своего положения... С Мартыновым я потерял всё на петербургской сцене".

И правда. Хотя что, казалось бы, так скорбеть? Остались на Александрийской сцене Линская, Левкеева, Горбунов. Ждал его в Питере и любезный друг Федор Бурдин, хлопотавший о его пьесах, одалживавший деньги и всегда готовый принять его по-царски, а в обмен получавший от него из Москвы провесную ветчину и непременно рольку в очередной пьесе. Но такого близкого человека и родного по духу художника больше у него там не было. Потрясенный этой потерей, Островский много раз пересказывал друзьям последние минуты Мартынова:

"В 5 часов он еще принял лекарство, в 6-ть уже не принимал; я спросил у него: "Не зажечь ли огня?" Он тихо проговорил: "Зажгите!" - и это были последние его слова".

Люди склонны придавать последним словам ушедших какое-то крупное, почти мистическое значение. Вот почему, наверное, известный московский критик А.Н. Баженов откликнулся в своей некрологической заметке на рассказ о последних минутах Мартынова, слышанный им от Островского, и истолковал его символически:

"Мысль об обновлении репертуара была, по-видимому, любимою мыслью его; ею, кажется, он был занят и перед смертию, потому что последнее слово его "зажгите!" (обращенное к одному из корифеев нашей драматической литературы) было сказано им едва ли случайно и относилось не к одной только свече..."

Кто знает, быть может, Баженов был прав?

|

| |

| |

| Валентина_Кочерова | Дата: Четверг, 15.01.2015, 20:23 | Сообщение # 32 |

|

Генерал-майор

Группа: Администраторы

Сообщений: 291

Статус: Offline

| НА БЕРЕГАХ ЯУЗЫ И ТЕМЗЫ

Давно ждало этого дня русское общество, русская литература. Манифест от 19 февраля 1861 года, провозглашавший освобождение крестьян от "крепости", был объявлен в обеих столицах в воскресный солнечный день 6 марта.

"Великий день: манифест о свободе крестьян, - записал в своем дневнике Никитенко. - Мне принесли его около полудня... Я прочел его вслух жене моей, детям и одной нашей приятельнице в кабинете перед портретом Александра II..."

Не все, конечно, были так верноподданно умилены, как профессор-цензор, но кто не ощутил тогда значение этого дня? Власти опасались волнений. С утра в Петербурге по Невскому и Морской разъезжали жандармские патрули. Люди собирались кучками, читали манифест вслух, обнимались, плакали... Решительные умы были разочарованы половинчатостью "воли". Возбуждение царило и в Москве. В либеральных гостиных поругивали витиевато-семинарский штиль манифеста, составленного митрополитом Филаретом, но слова "свобода", "указ о вольности" не сходили с уст. Недобро молчали лишь старики в лентах, собиравшиеся за картами в дальних комнатах Английского клуба.

Горбунов изображал в лицах, как один из московских "монстров" сидит, засыпая, в своем кресле, прикрыв глаза морщинистой рукой, в то время как кто-то из добровольцев читает в клубной гостиной манифест, и вдруг в напряженной тишине из его угла: - Тьфу!

В тех же днях Щепкин устроил торжественный обед с шампанским. В рот не бравший капли вина, он дал когда-то зарок, что в день освобождения крестьян созовет друзей и сам пьян напьется. Бывший крепостной плакал от счастья, а его друг - вечный юноша Кетчер - зычно возглашал с бокалом в руках, что сбылась мечта их молодости, и, не таясь, поминал имена Герцена и Огарева.

Мы не знаем, как провел этот день автор "Грозы", но не сомневаемся, что и он пережил его как событие. Настоящим помещиком Островский никогда не был, и все же досталась ему, вкупе с двумя братьями, по разделу отцовского наследства деревенька в Солигаличском уезде с тридцатью душами крестьян - по десять крепостных душ на брата. В его архиве сохранилось письмо, написанное 28 мая 1858 года из села Богоявления: "Александру Николаевичу от верно подданного вашего христианина Потапа Павлова". Потап, по всей видимости, деревенский староста, сообщал ему: "Извините нас, батюшка, что мы продолжительное время не посылали, потому было много нездоровых, которые померши, и всех выключили. Еще осмеливаюсь доложить: Андриан Леонтив хотел в Москву, да теперя нездоров, оброк вашей милости пошлет непременно. Затем прощайте, батюшка".

Из письма видно, что деревенька была вымирающая, "плюшкинская", оброк, как почти повсеместно уже в эти годы, платился от случая к случаю и заметным житейским подспорьем служить не мог. А в нравственном смысле положение "владельца душ" было Островскому в тягость: в одной из пьес у него будет сказано - "уж и как эта крепость людей уродует".

В год освобождения крестьян Островский закончил две пьесы: маленькую комедию "За чем пойдешь, то и найдешь", где наконец женил своего героя - Мишу Бальзаминова и тем завершил трилогию о нем; и плод шестилетнего труда - историческую драму к стихах "Козьма Захарьич Минин-Сухорук". Две вещи - полярные по жанру, стилю и задачам. Казалось бы, какое отношение имеют они к тому, чем живет и дышит общество? Но связи искусства с временем не банальны, не односложны. Глупенький писарек, завитой по моде сластена и щеголь Миша Бальзаминов, мечтает о невесте с "миллионом", о собственном выезде и пуще всего о голубом плаще на бархатной подкладке. Есть в нем самом и во всем, что его окружает, та квинтэссенция замоскворецкого быта, застойная неподвижность, которую никакими реформами не прошибешь.

"Праву знаешь?" - грозно спрашивает сваха Красавина. И это, пожалуй, все, чем отозвались в Замоскворечье реформаторские веяния 60-х годов. Да разве еще Капочка и Ничкина (в первой пьесе трилогии - "Праздничный сон до обеда") затеют спор на тему эмансипации.

Островский весело пишет свой русский водевиль, буквально купается в этом языке, экивоках, манерах, подходцах. Кухарка Матрена стала Мишу завивать и прижгла ему щипцами ухо. А тут сваха Красавина явилась: ходит из дому в дом, выпивает, где поднесут, хоть бы и "ладиколои", и расхваливает свой товар: "телом сахар, из себя солидна, во всей полноте; как одевается, две девки насилу застегнут..." Миша заранее подсчитывает, на сколько лет хватит ему жениного приданого, и идет на воздух, чтобы ветром обдуло, "а то много мыслей в голове об жизни..." И так вьются в кольцо - сцена за сценой, одна смешнее другой. Тут и чудесные разговоры барышень, ведущих учтивую беседу: "Что вам лучше нравится, зима или лето?" и "Что лучше - мужчина или женщина?" И диковинные сны с толкованиями - настоящее художество Замоскворечья. И словечки, удостоверяющие тонкую образованность: "антриган" и "антиресан", "проминаж" и "асаже"... И, наконец, чудесные мечты Миши, в которых он все и вся в минуту одолевает. Он обещает Раисе увезти ее и думает при этом: "вдруг сама собою явится коляска..." Гениальный штрих? Капитан Чебаков в самом деле увозит сестру Раисы, а Миша очень по-русски все мечтает, что счастье само свалится ему на голову...

Недаром Достоевскому так понравилась эта вещь. В июне 1861 года он был в гостях у Островского в николо-воробьинском доме. Их уже знакомили прежде, в Петербурге, в одном из литературных собраний, но теперь они впервые встретились не на людях, не в праздной толчее. Аполлон Григорьев, последнее время сблизившийся с Достоевским, был для них связующей нитью. Достоевский считался с мнением Григорьева, знал, что он верует в Островского "как в путеводную звезду", и, пользуясь его рекомендациями, просил теперь у драматурга что-нибудь для своего журнала "Время". Островский обещал и не обманул. Комедия "За чем пойдешь, то и найдешь, или Женитьба Бальзаминова" была им вскоре послана в Петербург. Достоевский читал ее вслух по рукописи брату и нескольким литературным знакомым, и "все хохотали так, что заболели бока". Еще прежде чем комедия была напечатана в журнале братьев Достоевских "Время", Федор Михайлович послал восторженное благодарственное письмо автору:

"Уголок Москвы, на который Вы взглянули, передан так типично, как будто сам сидел и разговаривал с Белотеловой. Вообще эта Белотелова, девица, сваха, маменька и, наконец, сам герой,- это до того живо и действительно, до того целая картина, что теперь, кажется, она у меня ввек не потухнет в уме... Из всех Ваших свах Красавина должна была занять первое место. Я ее видал тысячу раз, я с ней был знаком, она ходила к нам в дом, когда я жил в Москве лет десяти от роду; я ее помню..." (24 августа 1861 г.)

Быт "Бальзаминова" смешон, жалок, страшен и мил, да и сам незадачливый жених Миша смешон... и несчастлив. Островский признает законность интересов ничтожных, будничных людей, их бедных грез, забот, занятий, предрассудков. В его улыбке нет раздражения и надсады. Но временами эта стихия мещанской полукультуры начинает придавливать тяжелой, гнетущей массой. После 19 февраля 1861 года хотелось думать: скоро вся жизнь пойдет иначе, устроится честно, разумно. Но если толща этого быта непробиваема для разума и культуры, не потонут ли в ней все благие порыванья и надежды на перемены? А что как бальзаминовская мечтательность, мягкотелость, вечная надежда на "авось" вообще в характере русского человека? Невеселые, обидные вопросы и сомнения.

О народе, национальном характере, каким складывался и проявлялся он в истории, раздумывает Островский и над страницами рукописи "Минина". Он печатает свою драму в "Современнике", и оттого все читают ее под особым углом зрения, ожидая найти в пьесе "бунтующую земщину". Давний недоброжелатель Н.Ф. Щербина, сокрывшись под псевдонимом Омега, язвит в "Библиотеке для чтения", что Минин выглядит у Островского "какой-то смесью Русакова с Жанной д'Арк и даже иногда кажет себя человеком, начитавшимся современного нам поэта Н. А. Некрасова". На самом деле, радикальной тенденциозности на современный лад не было в "Минине" и следа: просто Островский хотел, сверяясь с историей и поэтическим чутьем, показать человека совести и внутреннего долга, способного в тяжелую минуту поднять народ на подвиг. Не напрасно, конечно, герой этот купец - пусть не думают, что "почвенное" сословие родит одних самодуров. Не зря и подвиг его состоит в том, чтобы без всякой рисовки расстаться с накопленным добром и других убедить пожертвовать деньгами и имуществом ради спасения России. Вот урок нынешнему сословию купцов, всем толстопузым Кит Китычам!

Подвиг Минина был в те годы свежей темой. Знали о нем мало. Лишь в 1851 году, просматривая какую-то старую купчую, Погодин установил его отчество - "Захарьич". Островский сам годами собирал материал, дорожа тем, что получает его из первых рук. Сохранились его выписки из "Летописи о многих, мятежах", из "Иного сказания о самозванцах", из рукописной летописи, из "Актов археографической экспедиции" и т. д.

Начиная эту работу в 1856 году, он не рассчитывал, что исторический жанр войдет в моду в 60-е годы и в романистике, и в живописи, и в оперном искусстве. О народе, его роли в истории, о национальном самосознании в 60-е годы думали все. Споры вокруг крестьянской реформы подстегнули этот интерес. В "Минине" Островский изображал народ то как стадо, пассивную, инертную толпу ("Учи нас, вразумляй, Кузьма Захарьич..."), то пробудившимся, способным на сплочение и порыв в минуту опасности, то вновь поддавшимся смуте и отхлынувшим волною. Народ, тянущий Россию будто бурлацкой бечевой, велик, беден и несчастлив. Не стоит обольщаться его способностью отстаивать себя, но не надо думать, что он вовсе неспособен подняться. Островский знает: в народном море есть все - и великие души и всякая мелкая нечисть, но залог его спасения в тем, что он может рождать такие фигуры, как Минин.

Этот род раздумий не оставлял нашего драматурга и во время затеянного им весной 1862 года путешествия за границу: вот где был простор посмотреть да посравнить свое и чужое. Так ли уж нравы были они, когда в молодые годы вместе с Аполлоном Григорьевым и другими юношами из "Москвитянина" заранее, наугад гордились тем, что мы "не чета Европе старой...".

К началу 60-х годов глухо запертые на Запад двери распахнулись. Выездной пасс с прежней фантастической цены в пятьсот рублей был снижен до пяти, и толпы русских, подхваченные либеральным ветром, хлынули за рубеж. После долгих лет пребывания за частоколом николаевского острога русский человек ехал в Европу. Что искал он в ней, что находил?

Ехали в свадебные путешествия, partie de plaisir, насладиться видами Италии и Швейцарии, музеями и театрами Парижа, европейским комфортом. Ехали довершить свое образование дворянские недоросли. Ехали лечиться на водах и на курортах Лазурного берега бледные барышни с гувернантками. Ехали развлечься, покутить, сыграть на маленькой на рулетке дворяне средней руки, молодые купчики, все те, кого Щедрин едко окрестил "русские гулящие люди за границей"; эти сразу искали местечки повеселее и из всех форм европейской жизни легко осваивали одну - "искусство, не обдирая рта, есть артишоки и глотать устрицы, не проглатывая в то же время раковин".

Ехали в Европу и писатели, чтобы не со слов старого парижанина Тургенева, а самим взглянуть, что это за край такой, которым бедной России вечно глаза колят и из которого к нам залетают модные жилеты, философские соблазны и революции.

В 1857-1858 и в 1860-1861 годах совершает свои путешествия по Западной Европе Лев Толстой; навсегда получает отвращение к буржуазному духу, изумляется черствости респектабельных господ в отеле, пугается жестокости гильотины. Но почерпывает много нового в свободной системе педагогического воспитания, которую пытается по-своему применить в яснополянской школе.

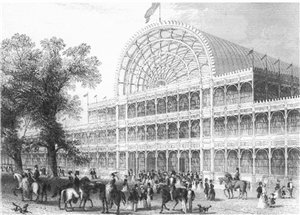

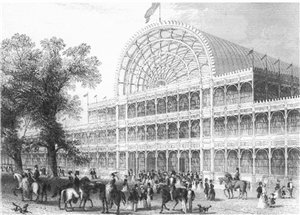

Достоевский отправляется за границу летом 1862 года, и результат этой поездки - "Зимние заметки о летних впечатлениях", черновой эскиз будущего взгляда писателя на судьбы России и Европы. Ему надо было побывать в Лондоне, своими глазами увидеть знаменитую чугунку, грохочущую на опорах поверх домов, газовые светильники, человеческий муравейник на улицах Сити, маленькую проститутку, выпрашивающую подаяние, и диковину века - Хрустальный дворец, чтобы он "про пашу русскую Европу раздумался", про будущее своей страны, которую не желал бы видеть подобием этого европейского дива.

В те же месяцы и наш герой пересекает границу, чтобы глотнуть европейского воздуха. Никакой предвзятой программы он себе не ставит, никакого любимого предрассудка не лелеет: просто желает новых картин, свежих впечатлений, отдыха душе. Он не выдвигает перед собою "вопросов", но они потекут за ним непроизвольно. Островский смолоду не любил путешествовать один: ему нужна была компания. В Петербурге он сманил с собою Макара Федосеевича Шишко, добродушного белоруса, химика, пиротехника. "Макарий" обладал забытым даром елизаветинской эпохи - устраивать фейерверки и неизменно приглашался для коронационных иллюминаций во дворец. В театре он заведовал "эффектами" и освещением, но, главное, был человек легкий, покладистый, к тому же хорошо знал иностранные языки. Их веселую компанию должен был еще украсить Иван Федорович Горбунов. Но он завозился с паспортом, и ждали, что он присоединится по дороге.

Первое впечатление от Пруссии, еще из окон вагона - непривычная глазу картина аккуратно возделанных полей: "Поля кой-где зеленеют, пахано загонами; местность ровная, большею частью песчаная. Поля возделаны превосходно, унавожены сплошь, деревни все каменные и выстроены чисто, на всем довольство. Боже мой! Когда-то мы этого дождемся!"

Вспоминались Потапы из села Богоявления, крытые почерневшей соломой избы. Немецкая "машина" шла ходко, вагоны удобные, без тряски. К обеду приехали в Кенигсберг, а на другое утро были в Берлине.

На третий день в Берлине появился Горбунов - вот с кем никогда не было скучно! Островский улыбался, завидев его, еще издали. Шишко и Горбунов конкурировали теперь в анекдотах, поддразнивании, веселых рассказах в лицах. Подшучивали над тем, что видели необычного, воображали, каково было бы перенести местные правы на замоскворецкую почву, не щадили ради красного словца ни себя, ни друг друга. Со своими спутниками Островский проехал по железной дороге почти десять тысяч верст, а еще плыл и пароходом по Средиземному морю, пересекал Альпы в дилижансе и через Ла-Манш переправлялся паромом.

Выехали из России в раннем апреле, в Вильно цветы еле пробивались из-под снега, и чудом казались собранные на протаявшем склоне горы анемоны. Но чем дольше они путешествовали, тем становилось теплее и зеленее, да и путь их лежал на юг: на Рейне цвели большими белыми свечами каштаны, в Италии уже поспевала пшеница и рожь, в окнах фаэтона мелькали алые поля мака и голубые васильки, а на перевале в Альпах мальчишка-савояр принес Островскому букетик синих, пахучих анютиных глазок. Где только не побывали они, чего не нагляделись за эти два весенних месяца!

Вот он, наш замоскворецкий житель, одетый в модный, по московским понятиям, костюм, тщательно отутюженный Агафьей Ивановной, ходит улицами Рима, вот плывет по каналу в венецианской гондоле."Что за молодцы гондольеры!" - вырывается у него. Вот сидит в Генуе под пальмой на мраморной скамейке, окружающей ее ствол, и завтракает устрицами. Вот взбирается в горы на ослах, качается на палубе парохода, плывущего в Ливорно, благоговейно замирает перед "Моисеем" Микеланджело, поднимается в гигантский купол собора святого Петра и стоит, задрав голову, перед химерами Нотр-Дам. Да надо ли ему все это? Оставит ли в нем какой-то след этот калейдоскоп впечатлений? Традиция, идущая едва ль не от Гёте, - паломничество к святым местам европейской культуры. Для поэта, художника - это как путешествие мусульманина в Мекку. Но есть натуры, которым важны сильные внешние впечатления, писатели-агрессоры, покоряющие новые земли и приобщающие их к своей поэтической державе. И есть другие. По внешности они ничем не одолжаются в чужих краях, и творчеству их не ожидается от созерцания заморских чудес никакого приплода. Можно подумать, что путешествие по Европе пропащее для них время: отдохновение, рассеяние. Это не так. Для сосредоточенного художника все и всегда способ всасывания своего материала - в похожести, контрасте, внезапно раздвинувшемся горизонте взгляда, - подспорье своей кровной теме. Так, перед Венерой Милосской в одном из залов Лувра вдруг осветилась Глебу Успенскому вся жизнь учителя Тяпушкина. И Островскому многое заново стало внятно в эти недели.

Не будет парадоксом сказать: он ездил по Европе, но там искал понимания Замоскворечья. Он изучал Гольдони и Шекспира, чтобы остаться русским драматургом. Глаза его устроены так, что он то и дело сравнивает, не может не сравнивать то, что видит, с тем, что оставил дома, и даже как будто радуется, когда находит хотя бы внешнее сходство, возможность прикинуть на наш аршин.

Большой дворец в Берлине - "вроде нашего Зимнего"; музей - "хуже нашего Эрмитажа"; во Франкфурте в бедняцком квартале проехали "узенькой улицей, вроде Щербаковского переулка"; Рейн у Мангейма - "равен Волге под Ярославлем"; на пасху немецкие мальчишки "бьются крашеными яйцами, так же, как и у нас"; гусары одеты - "точно наши ряженые"; природа под Лейпцигом - "кабы не тополи, совсем наша Владимирская губерния"; "в деревнях женщины совершенно русские, и такие же лавы через речку, как у нас"; в Италии за Пизой по болоту соснячок - "похож на наш русский"; во Флоренции вечером на улице, под окнами отеля, итальянцы поют песню, очень похожую на нашу: "Любит, любит", только запев какой-то странный" и т.д. и т п.

Островский лишен пошлой патриотической гордости, но так многое поражает его в Европе, что с тайным юмором он отметит все, что покажется там хуже или "совсем как у нас". Чай дают, к примеру, прескверный ("Если наш самый дурной чай да посолить, то будет очень похоже"); в какой-то итальянской траттории встретил пропойцу - как две капли воды гостинодворского "метеора", и, конечно же, усмехнувшись, это записал. На одной из железнодорожных станций в Италии имел случай убедиться, что взятки "отлично действуют по всей Европе", - автор "Доходного места" поймал себя, кажется, на легком злорадстве. Но вообще-то в нем не было и тени чванства, напряженного отталкивания от всего, что не свое. Мелочность "буржуази", европейского мещанства ему не по душе. Но уровень культуры, комфорта, целесообразности, аккуратности, столь разительно не сходных с отсталостью, распущенностью, грязью и ленью недавной крепостной России, оценен им по заслугам. Европа, несмотря на все собственные беды и слабости, жила в ином историческом времени.

Когда спустя годы в Париже была поставлена "Гроза", критики писали, что французская публика плохо поняла эту драму, так как она казалась ей произведением не современным, а историческим и имела аналогию разве что с XIV веком во Франции. Этот разрыв во времени ощутил и Салтыков-Щедрин, чуть позднее Островского побывавший в Европе. По свидетельству Боборыкина, он говорил: "Я - писатель семнадцатого века на их аршин".

Из обидного факта русской отсталости сооружали, бывало, гордое знамя самобытности, обращая нужду в добродетель. Но Островский обладает слишком справедливым и спокойным умом, чтобы что-то насиловать в своих впечатлениях. Честно и простодушно восхищается он чистотой улиц, удобством транспорта, дешевизной ресторанов.

Вспоминалась Москва: трава сквозь булыжник, доски, брошенные через лужи, будки с заборами и огородиками при них, лавчонки в подвалах, откуда торгуют прямо через окна, объясняясь с согнувшимся в пояс покупателем, московские "ваньки" и "гитары", в которых приходится сидеть верхом на перекладине, держась за кушак кучера, масляные фонари, что но вечерам развозят на тележках и цепляют на грязные столбы фонарщики...

"Омнибусы - просто роскошь, - извещает он из Берлина московских друзей, - в них помещается 10 человек, а плата 3 кон. сер. в конец, хотя бы через весь город..." "Все дешевле вдвое, чем у нас..." В немецкой провинции его восхищают цветущие фруктовые сады, разбитые на сыпучем песке, и то, что женщины работают в поле, вырядившись, как на праздник: "в синих набойчатых платьях и в шляпках, наподобие наших детских". А поглядев работы на строительстве моста через Рейн, восклицает невольно: "Как здесь все солидно делают!" И во всем сквозит тайная мысль: нам бы так, это бы и у нас пошло! Или: куда там, этого у нас не позволят...

Слушает в берлинской опере "Трубадура", а сам думает: "Кабы нам сколько-нибудь порядочное управление театрами, можно бы делать дело". Видит в Австрии локомотивы, убранные красоты ради зелеными гирляндами, и вздыхает: "У нас бы не позволили. Уж коли порядок, так порядок!" Слушает в Триесте отличного певца и восхищается: "Вот бы нам такого тенора!"

Мысль о своей стране и, скорее, даже не мысль, а беспокойное, щемящее чувство не оставляет его среди европейских красот и удобств. И не удивлюсь, если, качаясь в дилижансе между Сиеной и Флоренцией или стоя ночью на мосту Веккио, он думает о России. Как все это увязать и объяснить: соблазнительность комфорта, приличий и удобств и досадную мелочность, расчетливость, "усередненность" чувств? Этого меньше, пожалуй, в Италии, но тем она и напоминает Россию. Что хорошо, что дурно на оставленной родине? И где черта, отделяющая нашу самобытность от самодурства?

Быть может, в те самые минуты, когда он глядит на нарядную парижскую толпу, шумящую на Елисейских полях, у Триумфальной арки, явится ему образ старика Оброшенова, над которым так-жестоко подшутили у Ильинских ворот. А слушая в Триесте оперу "Отелло", он думает о жене купца Краснова, за которой гоняется по дому с ножом обезумевший от ревности ее несчастный муж. Русские сны ему снятся.

Конечно, скучно ездить без языка. Как узнать страну, не говоря с людьми? В Италии Островский пытался немного объясниться с лодочником, перевозившим их к пароходу "Гарибальди", со случайными попутчиками в дилижансе. Но вообще-то Горбунов то и дело добродушно поднимал на смех его попытки разговаривать "по-басурмански". "Вообразите, - писал Иван Федорович приятелям из Венеции, - что здесь каждая баба, каждый работник говорит по-итальянски. Мы думали, думали, да и решили: должно быть, здесь такой обычай, давайте и мы по-итальянски. Так и сделали. Александр Николаевич с Шишко заговорили 23 апреля в 7 часов вечера, я начну в пятницу после обеда".

Драматург, привыкший воспринимать жизнь слухом, стал зато особенно остро видеть. Сады, горы, долины, море, жизнь улицы, траттории, кофейни, фигуры женщин, лица детей, костюмы и прически - все описывается им в дневнике цветно, увлеченно и подробно. Впрочем, не так уже верно думать, что драматург по природе только "слуховик". Пьеса и правда состоит из диалогов и скупых ремарок, но автор-то воображает себе многоцветную картину жизни - лиц, костюмов и декораций. Слуховой талант на виду, талант зрительный - непременно подразумевается в авторе драмы. Вот картинка из дневника - готовая декорация Триеста: "Восхитительная кофейная, темная, прохладная, вся в зеркалах, совсем другие женщины, страшная чернота волос и глаз. Костюмы разнообразны. С мола ловят рыбу (бычков), взакидку, без удилища; наживка из раковин. Мостовая из больших продолговатых камней, гладкая, как тротуар". Не правда ли, далее можно играть пьесу?

Или описание дороги в Турин: "Асти - старый город с башнями и колокольнями. По сторонам дороги сад, воздух пахнет сеном, и такое громадное количество светящихся червяков по деревьям, кустам и полям, что мы едем точно по бриллиантовому морю".

Наверное, образы Италии стояли перед мысленным взором драматурга, когда он, с конца 60-х годов, усовершенствовавшись в языке, стал переводить итальянские комедии и драмы. Им были переведены "Семья преступника" П. Джакометти, "Кофейная" Гольдони, "Великий банкир" Итало Франки, переделана на русские нравы комедия "Заблудшие овцы" Теобальдо Чикони. Кроме того, были начаты, но остались незаконченными или просто не дошли до нас переводы еще девяти пьес: "Фрина" Роберто Кастальвекьо, "Мандрагора" Макиавелли, "Арцыгоголо" Граццини, "Нерон" Пьетро Косса, "Женщина истинно любящая" Карло Гоцци, комедии Гольдони "Честь", "Обманщик", "Истинный друг", "Порознь скучно, а вместе - тошно" - внушительный список имен, добровольная дань благодарности русского драматурга итальянской культуре.

И было за что быть благодарным. Восприимчивой, жадной к искусству душою Островский впитывает в себя впечатления великих картин и скульптур Италии, римской архитектуры. На развалинах Колизея и в Ватикане, в галерее Уффици и Дворце дожей он смотрит все, что положено смотреть путешественнику с карманным гидом в руках.

"Несказанное богатство художественных произведений, - запишет он, выйдя из галереи Уффици, - подействовало на меня так, что я не нахожу слов для выражения того душевного счастья, которое я чувствовал всем существом моим, проходя эти залы. Чего тут нет! И Рафаэль, и сокровища Тициановой кисти, и Дель Сарто, и древняя скульптура!"

В Италии и потом в Париже Островский почти все время пребывает в каком-то состоянии внутренней растроганности и умиления, слезы то и дело наворачиваются у него на глаза, и он в самом деле будто немеет от этого изобилия красоты.

Есть вещи, столь известные каждому, столь безусловные, что трудно говорить о них, не впав в банальность. Единственное, что мы вправе сказать: "Я видел это. А ты?"

Он словно внутренне затаился, чтобы переработать все увиденное и не расплескать силу первого впечатления в неосторожных, случайных словах. Друзьям в Москву он пишет чем далее, тем короче. О Венеции: "Это волшебный сон, от которого я еще опомниться не могу. Дайте собраться с мыслями, тогда напишу вам подробно". Но не напишет, потому что впереди - Рим. А сокровищам, собранным там, "нет подобных во всем мире. Описывать их недостанет бумаги в Риме". А далее - Флоренция: "Флоренция - рай, опишу вам ее по приезде".

Вся эта красота западала куда-то глубоко и оседала в душе. Но, может быть, не меньшее впечатление произвела на Островского сама жизнь европейского, в особенности южного, города: нравы толпы, свободный, открытый стиль жизни. После жандармской России, испуганных глаз, перешептываний на улице и в клубе отрадно было наблюдать, как весенними светлыми вечерами собираются под открытым небом, за столиками, вынесенными на площадь и тротуары, люди; читают газеты, откинувшись на спинки соломенных стульев, громко спорят, смеются, поют на улицах. За это он навсегда полюбил Венецию. "Вечером сидели на площади св. Марка. Это огромная зала под открытым небом, в разных местах слышится музыка: из кофейных стулья вынесены на площадь, горит газ, сверху луна...". "Я влюбился в эту площадь. Это еще первый город, из которого мне не хочется уехать", - скажет Островский.

Русский человек, живший в царствование Николая и воспитанный этим временем, привык к тому, что все нельзя, на все запреты, что надо скрывать и желания и мысли, - и тут терялся поначалу, а потом испытывал особого рода легкость среди толпы свободно двигавшихся, непринужденно говоривших, державшихся с достоинством людей. Пусть впечатления эти внешни, поверхностны, но для короткого знакомства и их хватало. Понятно, что и Париж не оставил его равнодушным: "Париж называется Новым Вавилоном, так оно и есть, и русскому жить в Париже оченно способно. Только зазевайся немного или хоть на минуту позабудь о деле, ну и не увидишь, как целый год проживешь". Кстати, русских в Париже было предостаточно. Вообще в это путешествие Россия постоянно напоминала о себе еще и встречами с русскими людьми, оказавшимися на чужбине. Как-то в Риме Островский целый вечер провел у В.П. Боткина в компании русских художников, читал им "Минина". В Париже встречался с Иваном Сергеевичем Тургеневым и Кавелиным, с декабристом Николаем Ивановичем Тургеневым, с Григоровичем и Шевыревым. И с двоюродным братом Герцена фотографом Левицким, - с 1858 года он открыл во французской столице свою фотографию и, конечно же, пожелал вновь запечатлеть Островского. Появился и Писемский, с которым они еще в Петербурге сговаривались увидеться в Париже. Но главная "русская встреча" ждала Островского в Лондоне.

После Парижа Лондон показался нашим путешественникам хмурым, неуютным городом: сырые, холодные вечера, призрачный свет газовых горелок в туманном воздухе, "страшное движение" на главных улицах, столпотворение экипажей, "по каждой улице народ движется, как у нас в крестном ходу". В Лондоне целый день потратили на знаменитую выставку, побывали, конечно, в Хрустальном дворце. В театре Ковент Гарден слушали гастролировавшего там Марио. Но о самом сильном впечатлении этих лондонских дней мы не найдем ни строки ни в письмах Островского, ни в дневнике Горбунова.

Островский вообще был осторожен, когда дело касалось политических материй. В его заграничных записях кое-что читается между строк. "Проехавши туннель, видели много черемухи, - описывает он, скажем, дорогу из Праги в Вену. - С нами ехал венгерец, печальный и молчаливый, насилу его заставили говорить. "Подождите, - говорит, - года два, не больше, а то так и раньше". Что они обсуждали? Что будет года через два? Не о черемухе же речь...

Вся Венгрия жила тогда памятью о 1848 годе, и попутчик-"венгерец", конечно же, говорил о новой вспышке национального гнева, выступлениях против австрийской монархии.

Чуть более откровенен Островский в описании жандармского досмотра при выезде из Австрии: "Одно только и утешает, что это последний город Австрии и впереди свободная Италия. Слава богу, выбрались. Точно гора с плеч. Неприятности никакой нам не сделали, а было тяжело. Тяжелы приемы полицейские". Но обычно он еще осмотрительнее в высказываниях: о поездке в лондонский зоосад напишет, а о встрече с издателем "Колокола" - предпочтет умолчать. И если бы не позднейшие устные воспоминания Горбунова, записанные с его слов другими лицами, мы мало что знали бы об этом событии.

Существует предположение, что Островский получил к Герцену какое-то деликатное поручение от Чернышевского. Мы не видим в этом невозможного, поскольку наш драматург, как человек с довольно благополучной политической репутацией, да еще москвич, далекий от петербургских кружков, менее всего возбуждал подозрения властей и мог показаться Чернышевскому подходящей для этого фигурой. Дело происходило незадолго до ареста Чернышевского, и кто знает, что хотел бы он передать или сообщить Герцену в эти дни.

В письмах Островского сохранилась одна мимолетная, но любопытная подробность. В Берлине он, по совету Чернышевского, собирался повидаться с дьячком русской посольской церкви. "Чернышевский говорил мне в Петербурге, что он очень замечательный человек", - пишет Островский из Германии друзьям. Отсюда явствует, что Островский виделся с Чернышевским непосредственно перед своей поездкой, в марте 1862 года, в Петербурге и говорил о ее маршруте. Диковинно ли предположить, что Чернышевский дал Островскому какое-то письменное или устное поручение к Герцену? Может быть, он вез ему что-нибудь? И не оттого ли так облегченно вздохнул Островский ("Точно гора с плеч..."), когда австрийская полиция, основательно перетряхивавшая его багаж, отпустила его с миром? Друзья, со слов Горбунова, вспоминали, что Островский сильно робел перед визитом к Герцену и все боялся, что его "притянут" по возвращении в Россию. Поэтому один из его первых вопросов к хозяину, когда он переступил порог дома Орсет-хауз на тихой улочке Лондона, был - есть ли у них русские шпионы? Герцен, наверное, рассмеялся: где же их не бывает? Но можно ли жить, вечно чувствуя себя под надзором? - и перевел разговор на другую тему {Беспокойство Островского не было, как оказалось, напрасным. Побывавший в Лондоне почти одновременно с ним и навестивший Герцена в мае 1862 года Н.А. Потехин по возвращении в Россию был привлечен по делу "О лицах, обвиняемых в сношениях с лондонскими пропагандистами", арестован и на некоторое время заключен в Петропавловскую крепость. Недаром Островский долгие годы молчал о своем визите к Герцену. Он, конечно, расспрашивал Островского о Москве, о московском театре, о литературных новостях, о настроениях в России. Недавно он получил письмо из Москвы: его добровольный корреспондент писал, что в Москве никто не сочувствует радикализму издателей "Колокола". Это письмо задело Герцена. Тем интереснее было ему говорить с прославленным москвичом. Неужели Москва спит, когда проснулась Россия? Герцен вспоминал Москву своей юности, Москву 40-х годов, где на дырявых чердаках и в студенческих каморках рождалась непокорная, бунтующая мысль, и горевал о потерянных в пути старых друзьях: "Я схоронил Грановского - материально, я схоронил Кетчера, Корша - психически, я гляжу на дряхлеющего Тургенева, на Московский университет, превращающийся в частный дом...". Островский мог быть не во всем согласен с Герценом, наверное даже не во всем, но тот произвел на него сильное впечатление простой сердечностью и "дьявольским остроумием".

Если верить Л.Новскому, записавшему это со слов драматурга, в бытность свою в Лондоне Островский встречался с Герценом "целую неделю", то есть, во всяком случае, виделся не однажды. Может быть, тут и преувеличение, но встреча, по-видимому, не была единственной. Подтверждение этому неожиданно нашлось в считавшейся давно утраченной и неожиданно обнаруженной лишь в 1980 году записной книжке Островского. Внимание в ней привлекают две ранее неизвестные лондонские записи:

"22 [мая] / 3 [июня 1862 г.]

Поутру ездил по делам и покупкам. Вечером в Ковент [гарденский] театр. Оттуда к знаком [ым]. Ночь проходили по улице.

23 [мая] / 4 [июня 1862 г.]

Утром по Темзе на выставку. Вечером в компании".

"К знакомым", "в компании" - так ради попятной конспирации определил Островский свои встречи с Герценом. Автор путевого дневника, обычно тщательно фиксировавший для памяти имена всех встречных-поперечных, на этот раз загадочно уклончив. Но его лондонские маршруты легко восстанавливаются по сопоставлению с тем, что было рассказано И.Горбуновым и Л.Новским. Первый раз Островский явился в Орсет-хауз прямо из театра, где слушал знаменитого певца Марио в опере Мейербера "Гугеноты". Оперные спектакли в Лондоне кончались не слишком поздно, но гости из России все равно засиделись у Герцена далеко за полночь, так что не могли попасть в пансион, где остановились. На следующий день была среда, обычный приемный день у Герцена, и, как можно предполагать, Островский вновь оказался у него на этот раз в кругу более широком, "в компании".

Вернемся же к тому, о чем говорили они в те светлые лондонские вечера июня 1862 года.

Со слов Горбунова мы знаем лишь отрывочные подробности. Так, Горбунову запомнилось, что Герцен восхищался драмой "Гроза" ("Грозу" пропитал Герцену посетивший его незадолго до того Федор Бурдин). И еще, что во время разговора, разгорячившись, он вдруг ударил кулаком по столу и воскликнул:

- Нет! Крестьяне будут освобождены, и с землей!

Всего две детали. Но зная, о чем думал и писал Герцен в те дни, можно попытаться реконструировать ход их беседы: ведь он имел обыкновение говорить о существенном, о том, чем неотступно была занята его мысль. И тогда подробности, оставшиеся в памяти Горбунова, найдут свое место в общей картине разговора, завязавшегося в "Орсетьевке", - так называл Герцен, посмеиваясь, свое лондонское жилище.

Островский посетил Орсетьевку в тот момент, когда взволнованный вестями, шедшими из Россия, Герцен все глубже ввязывался в спор со старыми друзьями - Кавелиным, Тургеневым, исповедовавшими умеренную либеральность и "европеизм". То, что крестьяне в России были освобождены без земли, казалось Герцену корнем всех вопросов - в том числе и эстетических. Как раз в те дин из-под типографского станка вышел свежий лист "Колокола" от 1 июня 1862 года, и можно не сомневаться, что Островский держал его в руках в доме Герцена. Жегшиеся в России, тайком передававшиеся из рук в руки страницы вольного слова здесь можно было читать не таясь.

|

| |

| |

| Валентина_Кочерова | Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 21:59 | Сообщение # 33 |

|

Генерал-майор

Группа: Администраторы

Сообщений: 291

Статус: Offline

| Русского путешественника не могла оставить равнодушным напечатанная в "Колоколе" статья "Москва нам не сочувствует", в которой Искандер желчно и горько сетовал на общественную апатию и ленивый: либерализм.

А отголосок разговоров с Островским можно услышать в появившейся чуть позднее в "Колоколе" статье "Концы и начала". Первую статью из этого цикла Герцен закончил спустя несколько дней после отъезда Островского из Лондона - 10 июня 1862 года. Это был страстный спор о современном искусстве на Западе и в России. О том, что такие вершинные достижения европейского искусства, как исполнительское мастерство Марио, которого Островский только что слышал в "Гугенотах", еще не могут быть свидетельством превосходства над русской культурой.

Герцен горячо возражал тому взгляду, "что исторически выработанный быт европейских бельэтажей один соответствует эстетическим потребностям развития человека". Его неназванным оппонентом был Тургенев, он считал, "что искусство на Западе родилось, выросло, ему принадлежит и что, наконец, другого искусства нет совсем". Европейское искусство накопило огромное количество ценностей, Европа - замечательный музей, соглашался Герцен, "но где же во всем этом новое искусство, творческое, живое, где художественный элемент в самой жизни?"

Герцен, конечно, расспрашивал Островского о его впечатлениях от европейских городов и музеев. И тут он мог найти себе поддержку у собеседника: писатель восхищался классическими картинами и статуями, сгустком достижений прошлого. Но европейское искусство нынешнего дня, в частности драматическое, разочаровало его. В Париже они с Горбуновым видели крупнейших французских актеров и дружно решили, что им куда как далеко до Мартынова. Не отголосок ли этих разговоров - рассуждение в "Концах и началах" об удешевлении европейского искусства театра на потребу мещанской толпе, об игре актеров, ставших "паяцами сентиментальности" или "паяцами шаржи"?

Оригинальность взгляда Герцена состояла в том, что упадок искусства он ставил в связь с падением общественной энергии, духа народной жизни. "Искусство не брезгливо, - рассуждал он, - оно все может изобразить, ставя на всем неизгладимую печать дара духа изящного и бескорыстно поднимая в уровень мадонн и полубогов всякую случайность бытия, всякий звук и всякую форму - сонную лужу под деревом, вспорхнувшую птицу, лошадь на водопое, нищего мальчика, обожженного солнцем..." (Островский мог только кивнуть согласно на эти слова.) Но и искусство имеет свой предел, продолжал свою мысль Герцен, оно останавливается бессильно перед "мещанином во фраке".

А как же пьесы Островского, как же "Гроза"? Ведь мещанское сословие, торговец, купец, вышедший из крестьянства и обрядившийся во фрак, все это явилось и в России и уже запечатлено талантливым пером драматурга. "Дело в том, - отвечает Герцен, - что весь характер мещанства, с своим добром и злом противен, тесен для искусства; искусство в нем вянет, как зеленый лист в хлоре, и только всему человеческому присущие страсти могут, изредка врываясь в мещанскую жизнь или, лучше, вырываясь из ее чинной среды, поднять ее до художественного значения".

Тем больше славы творцу Катерины, сумевшему высоко поднять ее над непоэтической мещанской средой! На Западе таких подъемов страсти, безоглядных поступков и крупных характеров Герцен видит все меньше. В искусстве, как и в жизни, все стремится к благоприличию, усереднению, общедоступности - "снизу все тянется в мещанство, сверху все само падает в него по невозможности удержаться". Рост мещанства на Западе вызван освобождением крестьянина от земли, его стремлением выбиться в благополучного горожанина, лавочника. Герцен надеялся, что России удастся миновать эту неизбежность: пусть она даже "пройдет и мещанской полосой", но не застрянет в ней...

Так понятия Искандера об искусстве связывались с его социальной идеей. И когда он, стукнув кулаком по столу, воскликнул, что "крестьяне будут освобождены, и с землей", он защищал этим свою веру в возможность для России иного пути, чем тот, что был уже изведан Западом. Такие сочинения, как "Гроза", внушали надежду. Сопротивление русского искусства мещанской мелочности само по себе сулило возможность иного социального будущего. Если крестьянам дадут землю, если благосостояние придет в Россию путем общинного социализма, а не как следствие раскрестьянивания, конкуренции, роста сословия лавочников, то еще остаются надежды на сохранение духовности, гуманного содержания жизни, а значит, и почва для искусства. "Зачем же наряжаться в блузу, если есть своя рубашка с косым воротом?" - спрашивал Герцен, и это другим концом смыкалось с верой Островского в русскую самобытность, в силы народа, ищущие себе исхода не в одном самодурстве. Оттого, верно, собеседники, встретившиеся в тот вечер в Орсетьевке, несмотря на все различие в общественном темпераменте и политических взглядах, чувствовали подспудное родство в чем-то главном и легко находили язык друг с другом.

Спор с Тургеневым был не кончен. Мысли Герцена, выраженные в "Концах и началах", не только были развиты им прежде в беседе с Островским, но, может быть, и уяснились ему отчасти вследствие этой встречи. Во всяком случае, гость мог сполна оценить и блестящий ум и искреннее благожелательство хозяина. Островский представил Герцену своего постоянного спутника - Горбунова. Тот был уже наслышан от навещавших его русских о его таланте "устного рассказа" и просил Горбунова показать что-нибудь ему. Горбунов, не чинясь, изобразил две-три сценки. "Утро квартального надзирателя" привело Герцена в неописуемый восторг, он обнял актера, а на прощание подарил ему свой дагерротип, где он был снят вместе с Огаревым, и надписал - "alter ego". Надо думать, такой же подарок получил и Островский, но только в его бумагах фотографии этой не удалось найти.

Переполненные впечатлениями, Островский и Горбунов возвратились в ночь на 4 июня домой поздно. И тут, как уже упоминалось, с ними произошло небольшое недоразумение, которое, как всегда, забавно расписал потом Иван Федорович. Они позабыли, что не в Яузскую часть возвращаются, где двери вечно настежь, и нашли пансион, в котором останавливались, запертым на ключ. Улицы были пустынны. Островский пытался объясниться с полисменом, прохаживавшимся неподалеку, но успеха не имел, и в сердцах обратился к Горбунову:

- Иван Федорович, что же вы по-немецки не говорите? Ведь у вас жена немка!

Горбунов пожал плечами и употребил по адресу беспонятливых англичан крепкое слово.

- Вы не за Москвой-рекой, - испугался Островский. - Вас сейчас потащат.

- Ведь он ничего не понимает, - кивнул Горбунов в сторону невозмутимо наблюдавшего эту сцену "бобби".

- Да ведь он звуки-то слышит...

Так и пробродили они по холодным рассветным улицам Лондона до пяти часов утра, браня аккуратных англичан, вспоминая свое посещение Герцена и восхищаясь умом Искандера. А спустя несколько дней - 28 мая 1862 года - наши путешественники уже пересекли русскую границу, возвращаясь домой: снова полосатый столб, недоверчивые взоры жандармов, скудные, неровно возделанные поля в окне, драные одежды мужиков, темные платки согнувшихся в поле с мотыгой баб. По дороге заехали на Витебщину, в родную деревню Шишко. "Это для меня необходимо, потому что я хочу познакомиться с Белоруссией", - объяснял Островский друзьям. Он был в особом, приподнятом состоянии, разбуженном в нем путешествием, и теперь его ненасытная любознательность перекинулась на родной край: после Парижа и Лондона ему еще нужна была и белорусская деревня.

Из заграничного путешествия Островский вернулся на родину помудревший и просветленный, но с той же жаркой любовью-ненавистью к русскому человеку, с какой он отсюда уезжал. Любовью - к нашей широте, нерасчетливости, терпимости, открытости добру. Ненависти - к российской отсталости, нравственной дикости, самодурству, темным страстям. Путешествие, говоря пушкинским словом, освежило его душу. И когда он снова оказался в Москве и сел за свой шатучий стол на антресолях Николо-Воробьинского, его охватило жадное нетерпение - писать.

К концу 1862 года им была закончена пьеса "Грех да беда на кого не живет" - драма сильных характеров. Островский был знаком с молодым купцом Горячевым, отец которого был перевозчиком кладей на Нижегородскую ярмарку. Горячев-сын поражал драматурга своей энергией, нравственной цельностью и мощью. Тот, в свою очередь полюбив театр, боготворил Островского и однажды, "как на исповеди", рассказал ему свою жизнь. Его рассказ и послужил сюжетом для драмы.

Пресыщенный скучающий "европеец", столичная штучка, барин Бабаев, затевает в провинциальном городе, где останавливается по делам, мимоездом, интрижку со скуки, а наталкивается на пожар страстей.

Русская натура - горячая, искренняя, сосредоточенная в своем чувстве, сполна выразилась в герое. Купец Лёв Краснов торгашеского низкого духа в себе не имеет, да он "от мужика недалеко ушел", стало быть, вчерашний крестьянин. А по природе он из тех людей, что

Коль любить, так без рассудку,

Коль грозить, так не на шутку...

Конечно, человек он грубый, неотесанный, "ласки его медвежьи", говорит жена. Но не осуждение домашнего самодурства важно в Краснове, хоть есть в нем и самодурные черты, а мир крупных страстей, мучительной ревности и любви, на которые еще способен цельный народный характер.

"Это - натура, а не самодурство. Этому человеку половинок не надобно", - скажет Достоевский о герое, будто предвосхитившем его Рогожина в "Идиоте". Пров Садовский в Москве и Павел Васильев в Петербурге потрясут публику исполнением роли Льва Краснова. Критика не шутя будет сравнивать Островского с Шекспиром.

Драму "Грех да беда..." напечатает журнал "Время" братьев Достоевских - Достоевский, еще ранее печатавший "Женитьбу Бальзаминова", подкупил его и тем, что защитил от славянофильской критики московской газеты "День". "А где же настоящий купец? - негодовал на Островского Иван Аксаков.- Где душа его? Где то, что в нем жить должно?" ("День", 1861, 15 окт.). Достоевский отвечал на это в своем журнале: ".нам нестерпимо суждение Аксакова, как было бы нестерпимо суждение барича в желтых перчатках и с хлыстиком в руках над работою чернорабочего" . Островский должен был оценить прямоту и резкость такого заступничества. Он не намеревался изменять "Современнику", но таковы были обстоятельства: вскоре после его возвращения из-за границы Чернышевский был заключен в Петропавловскую крепость, а журнал Некрасова приостановлен на восемь месяцев. Приходилось искать новую журнальную гавань.

Но, создав трагический образ Краснова, близкий Достоевскому своей "почвенной" силой, Островский вовсе не расстался с обличением самодурства, более того, как бы комедийно обострил эту тему. В августе 1863 года он окончил комедию "Тяжелые дни", где снова во всем комическом блеске предстала перед публикой знакомая по пьесе "В чужом пиру похмелье" купеческая семья Брусковых и легендарный "Кит Китыч", которого Садовский сыграл с таким полным претворением в плоть, что один из зрителей, московский купец Н-в (Носков?), говорил артисту: "Как вышел ты, я так и ахнул! Да и говорю жене - увидишь, спроси ее, - смотри, я говорю: словно бы это я!.. Борода только у меня покороче была. Ну, всё как есть; вот когда я пьяный... Сижу в ложе-то, да кругом и озираюсь: не смотрят ли, думаю, на меня. Ей-богу!.. А уж как заговорил ты про тарантас, я так и покатился! У меня тоже у Макарья случаи с тарантасом был..."

Но кроме знакомого Тит Титыча появился в "Тяжелых днях" и сам наблюдатель этой жизни, уже мелькавший некогда в "Доходном месте" адвокат Досужев, на устах которого то и дело можно поймать ироническую и примирительную улыбку автора.

- Какие выгоды доставляет тебе твое занятие? - спросят у него.

- Выгоды довольно большие, - ответствует Досужев; - а главное: что ни дело, то комедия.

После заграничного путешествия Островский, кажется, еще лучше определил сетку координат на географической карте, местоположение страны, где живут его герои: это замоскворецкая пучина, которая к северу граничит с Северным океаном, а к востоку - с восточным. Досужев переехал "на самое дно" ее, и теперь живет "в той стороне, где дни разделяются на тяжелые и легкие; где люди твердо уверены, что земля стоит на трех рыбах и что, по последним известиям, кажется, одна начинает шевелиться, значит, плохо дело; где заболевают от дурного глаза, а лечатся симпатиями, где есть свои астрономы, которые наблюдают за кометами и рассматривают двух человек на луне; где своя политика и тоже получаются депеши, но только все больше из Белой Аралии и стран, к ней прилежащих. Одним словом, я живу в пучине".